기장군 장안읍 임랑리에 자리 잡고 있는 묘관음사(妙觀音寺)는 임제종 소속의 사찰로 운봉 대종사가 1941년에 창건하였다. 운봉 대종사가 입적(入寂)한 후에는 제자인 향곡 혜림(1912~1978)이 중창하였고, 1967년 진제 스님이 법을 이어받았다. 묘관음사(妙觀音寺)는 임제종 선풍을 선양하면서 청담(靑潭), 성철(性徹), 서옹(西翁), 월산(月山) 등 당대의 선지식 승려들이 묘관음사에 수행 정진(爲法忘軀)하였다.

사찰은 오래 되지 않았지만, 한국 불교의 선풍 맥을 잇는 사찰로 자리매김을 하고 있다. 서산 대사 이후 끊어진 선 맥이 경허 스님에 의해 되살아나 경허(鏡虛), 혜월, 운봉(雲峰), 향곡(香谷), 진제(眞際) 스님으로 이어졌다. 성철 스님도 이곳에서 생식하며 동안거를 보냈다. 이곳에서 성철 스님이 출가 전 두었던 딸 수경이 찾아오자 "만날 필요 없다"고 일갈했다는 일화가 전해지고 이 일화는 1949년 성철 스님이 향곡 스님과 함께 이곳에서 수도하고 있을 때의 일이다. 수경은 교사생활을 하다 이후 출가하여 비구니가 되었는데, 법명을 불필(不必)이라고 했다. 아버지가 불도를 얻는데 필요 없는 딸이라는 뜻이다.

향곡과 성철 스님은 불교 정화 운동을 하던 봉암사 시절부터 절친한 사이였다고 한다. 이 같은 사실은 향곡, 성철 스님과 절친한 사이였던 청담의 딸인 묘엄이 쓴 책 『회색 고무신』에 잘 나타나 있다. 이런 인연으로 성철은 묘관음사 길상선원에 머물면서 생식을 하고 장좌불와(長坐不臥)로 동안거(冬安居)를 하였다고 한다.

인도에서 온 달마대사가 중국에서 선종을 일으킨 이래 6조 혜능조사 이후 위앙, 임제, 조동, 운문, 법안종으로 갈라져 이른바 오가칠종(五家七宗)이라는 선종의 황금시대가 열렸다. 특히 임제종은 양기방회와 황룡혜남이라는 걸출한 종장이 나타나서 양기종과 황룡종으로 외연이 확대되었다.

고려 말 태고(太古) 보우 선사(普愚禪師)가 중국 임제종 양기파의 석옥 청공 선사(石屋淸控禪師)로부터 정통 법맥을 이어받은 후 열반(涅槃)의 미묘한 이치와 ‘이심전심으로 전해지는 석가모니의 깨달음[正法眼藏]’을 스승과 제자가 계속 이어 갔다. 이러한 깨달음은 청허당(靑虛堂) 휴정(休靜)과 환성(喚醒) 지안(志安)을 거쳐 경허(鏡虛), 혜월, 운봉(雲峰), 향곡(香谷), 진제(眞際)로 면면히 이어져 내려왔다.

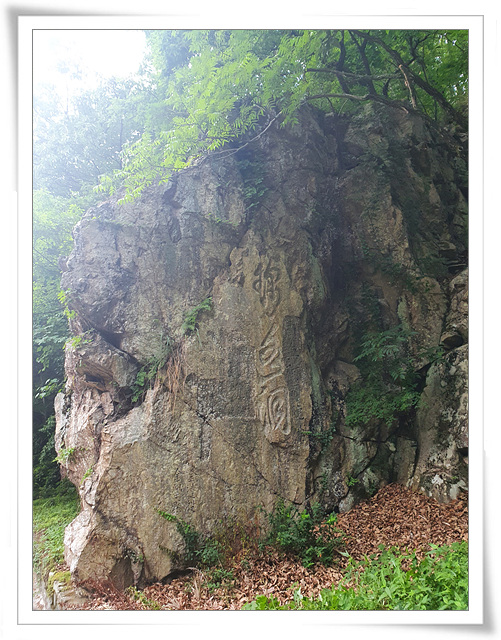

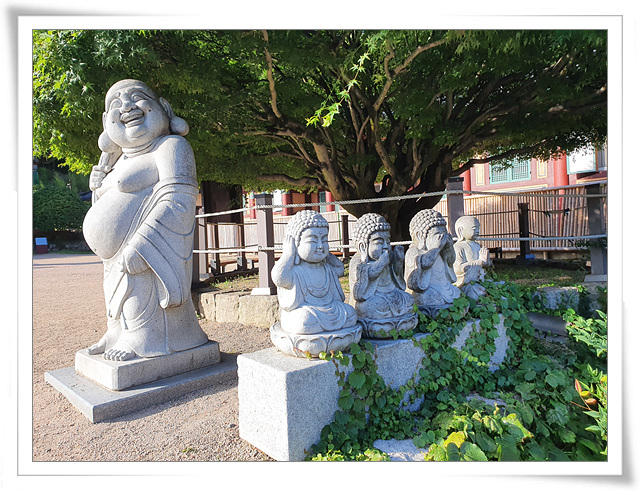

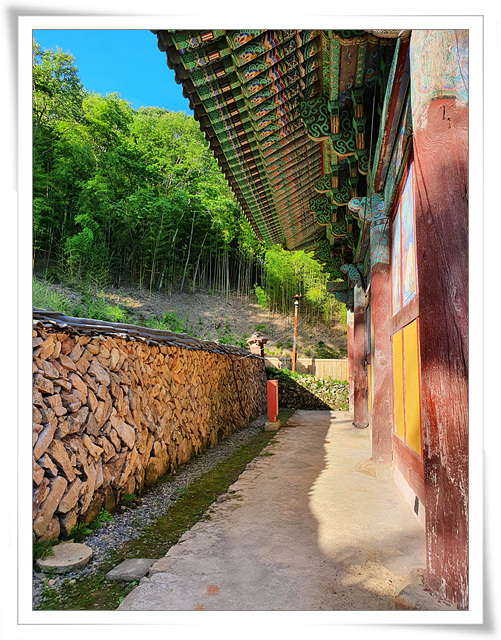

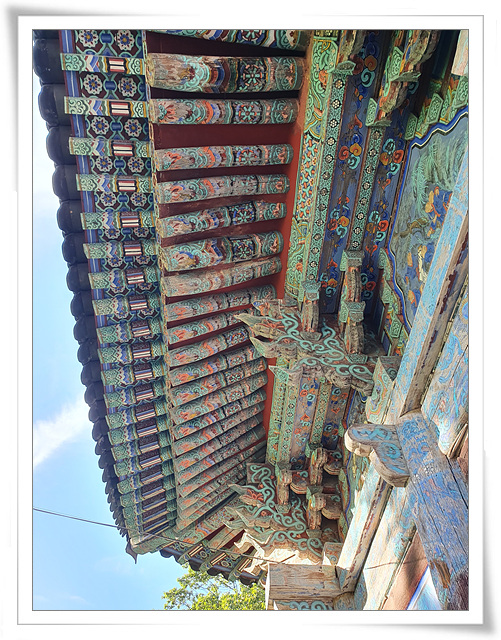

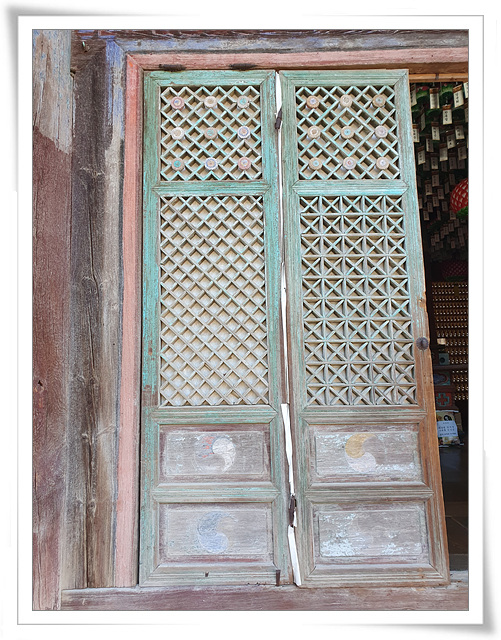

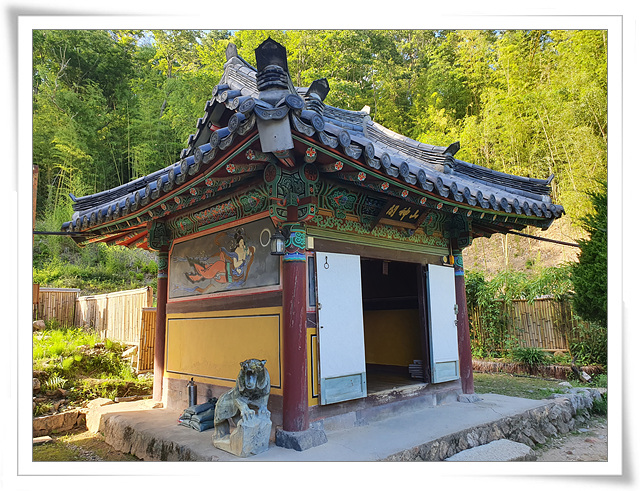

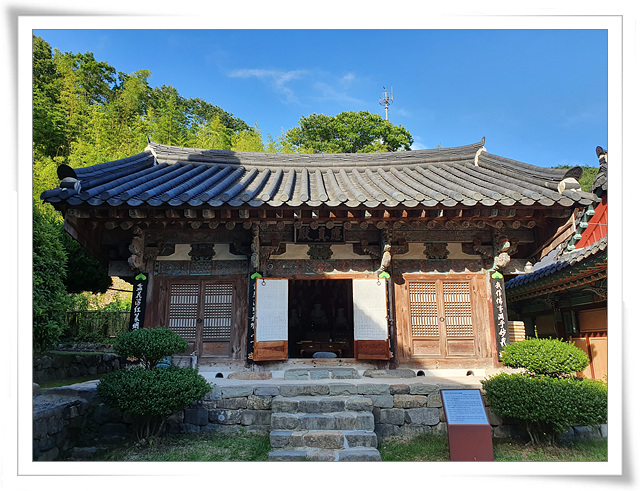

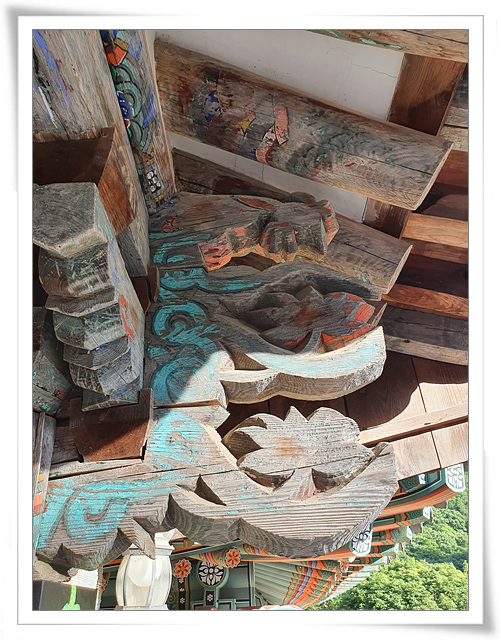

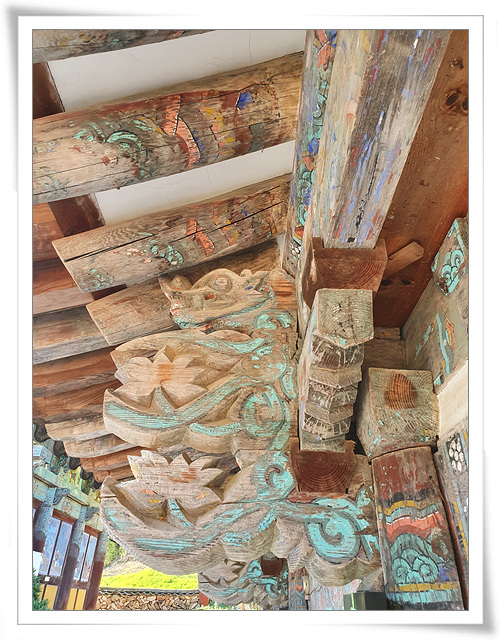

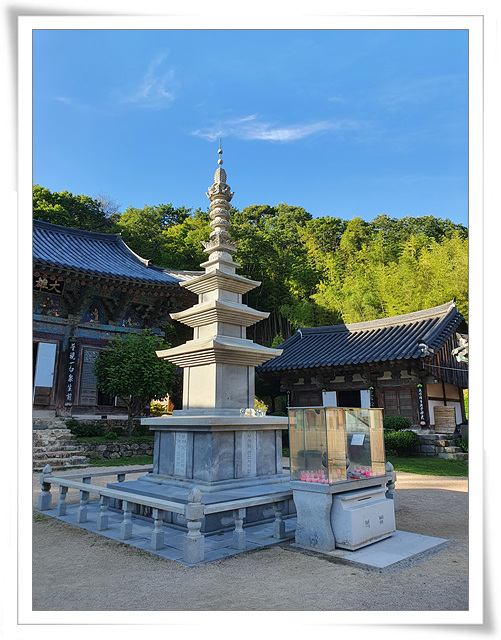

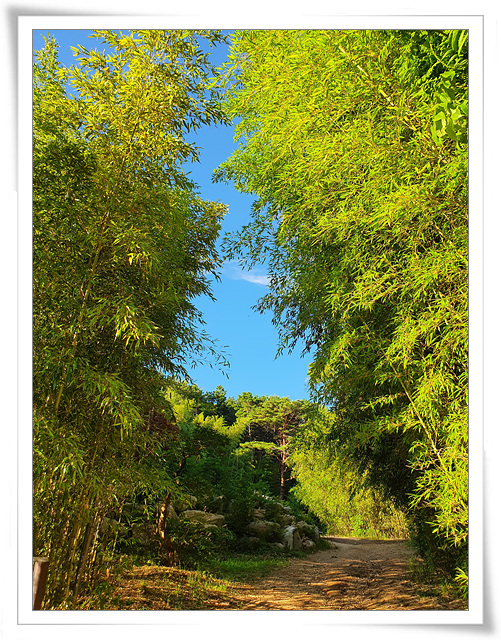

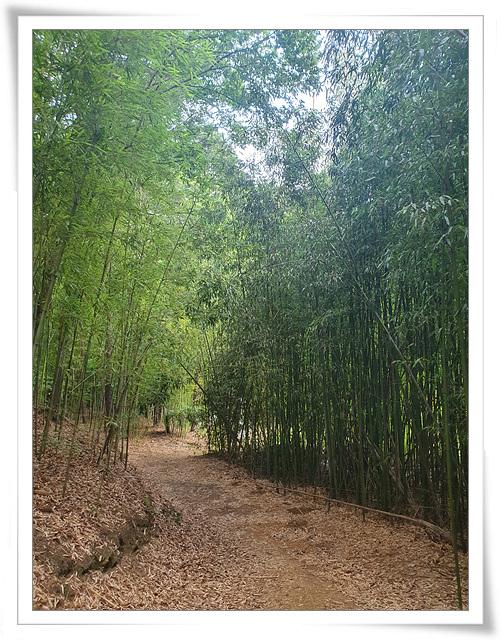

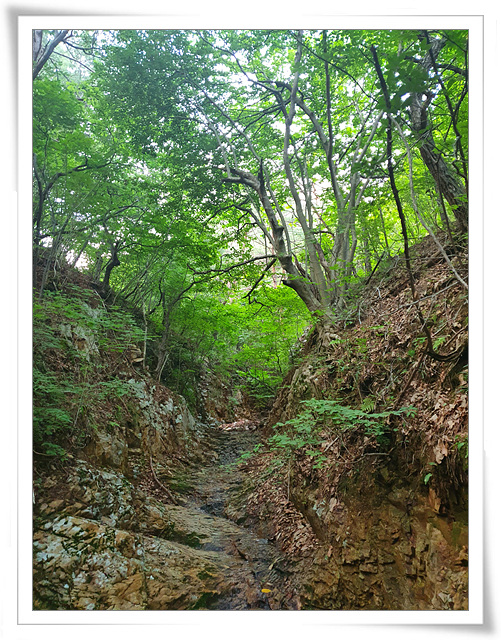

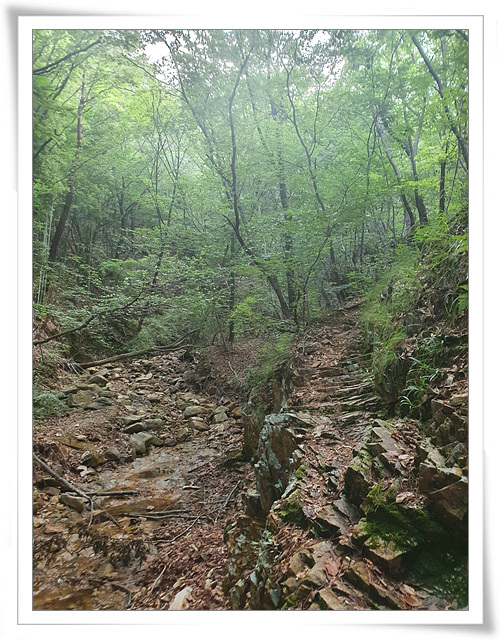

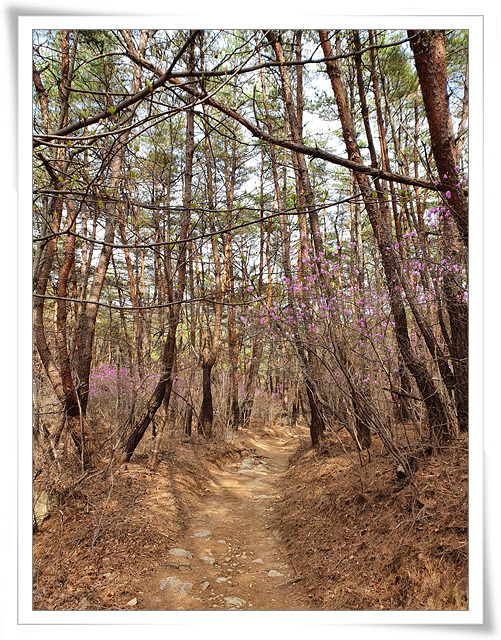

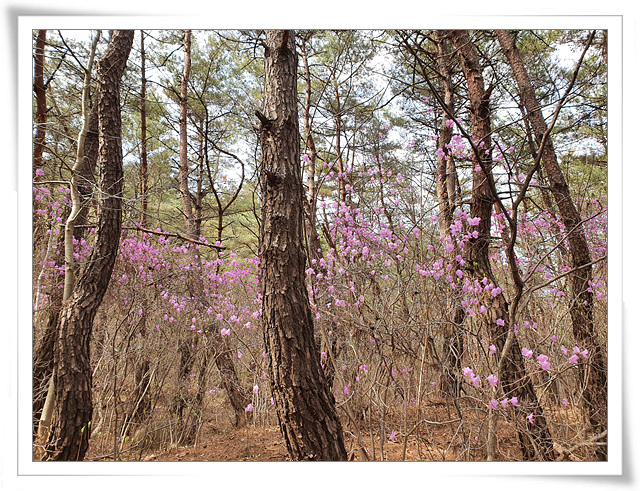

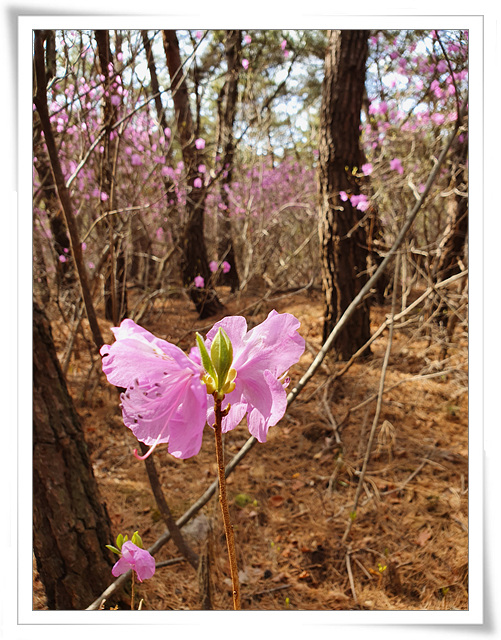

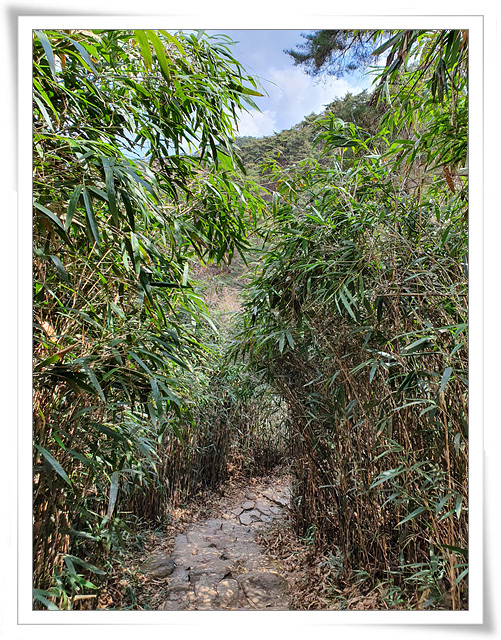

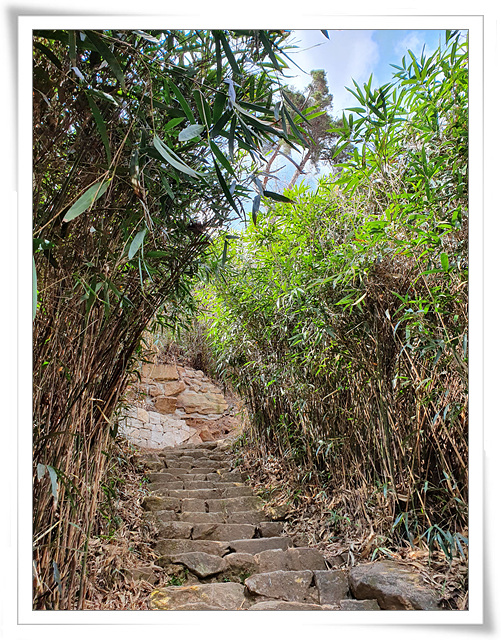

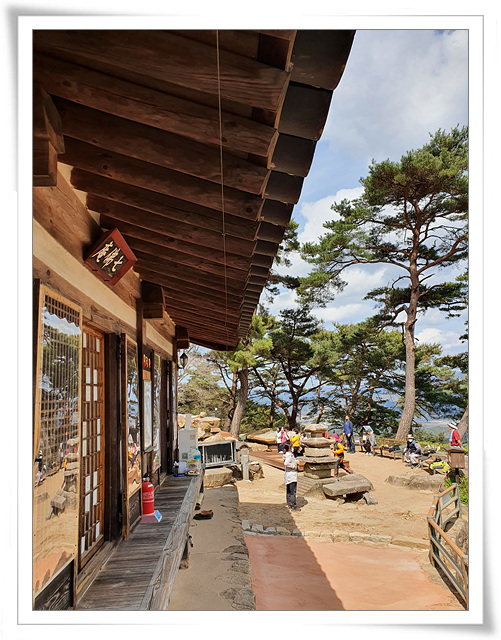

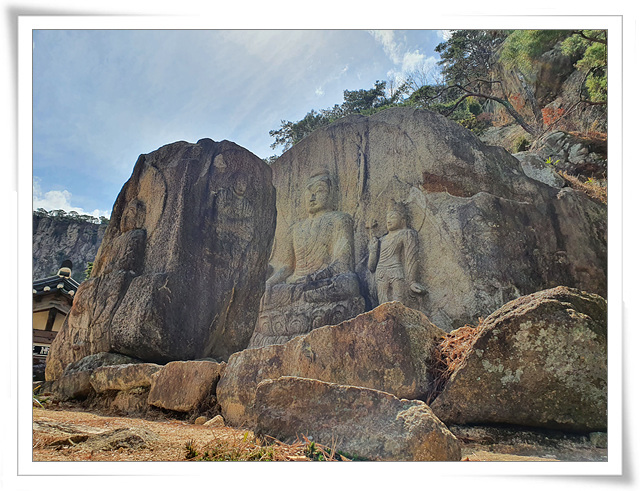

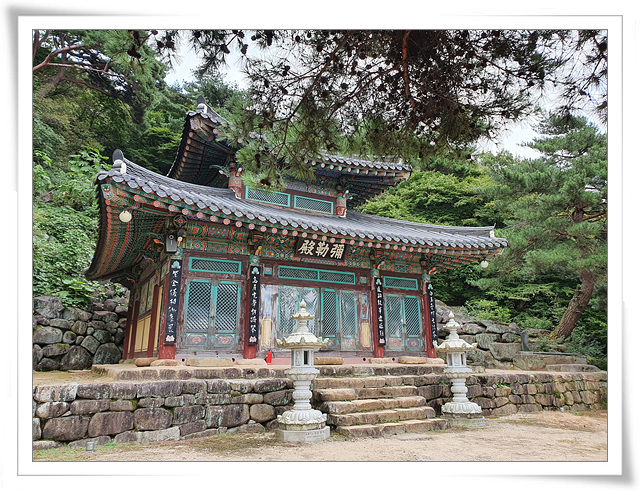

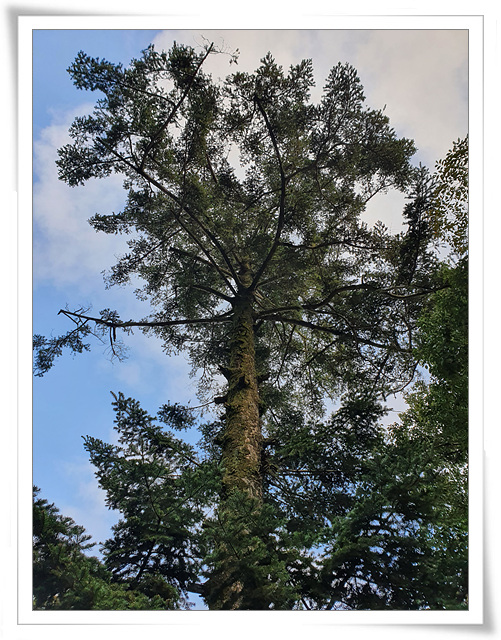

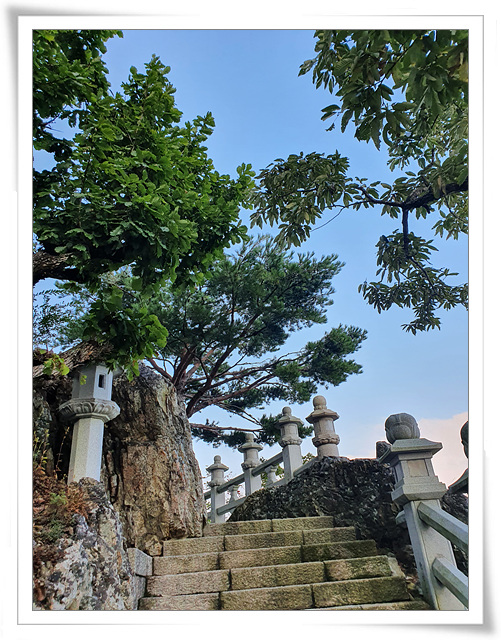

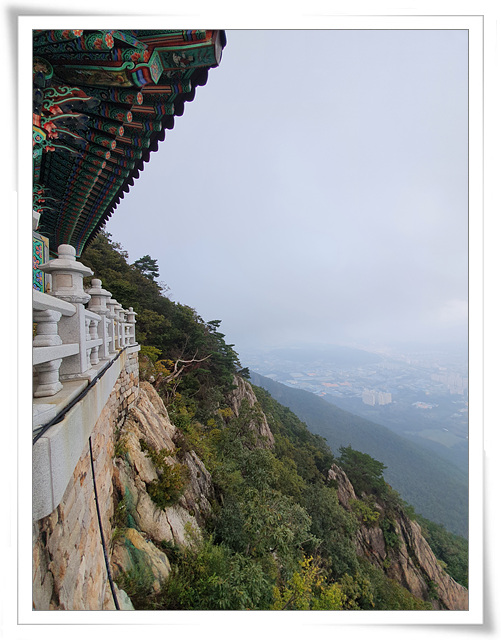

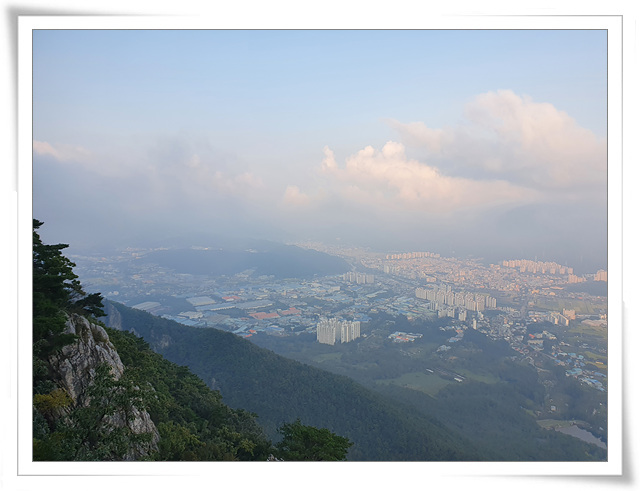

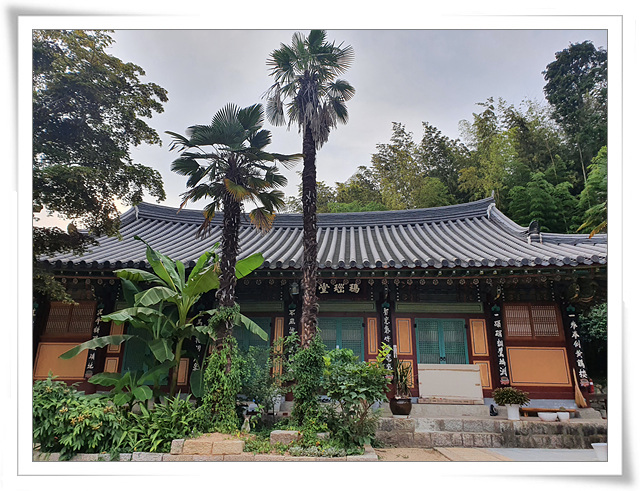

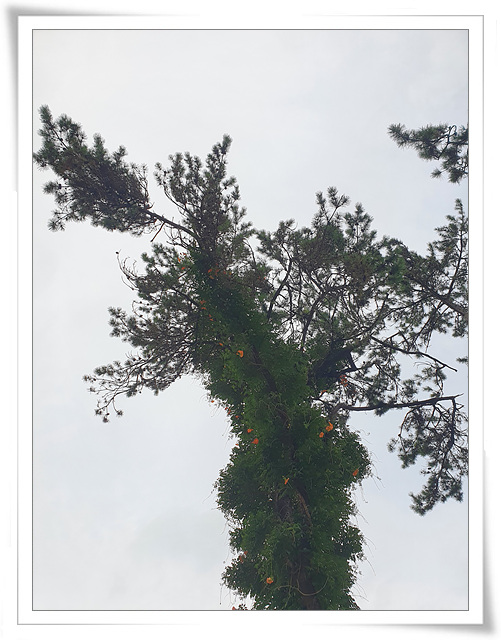

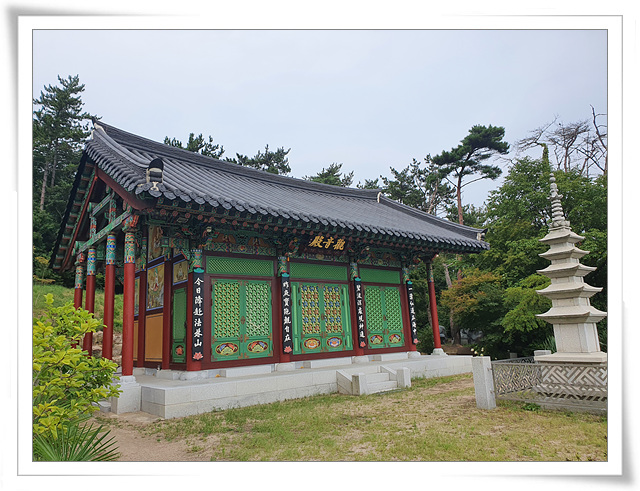

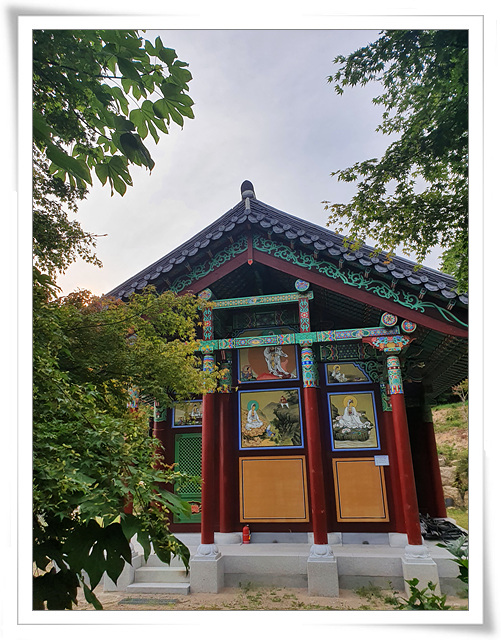

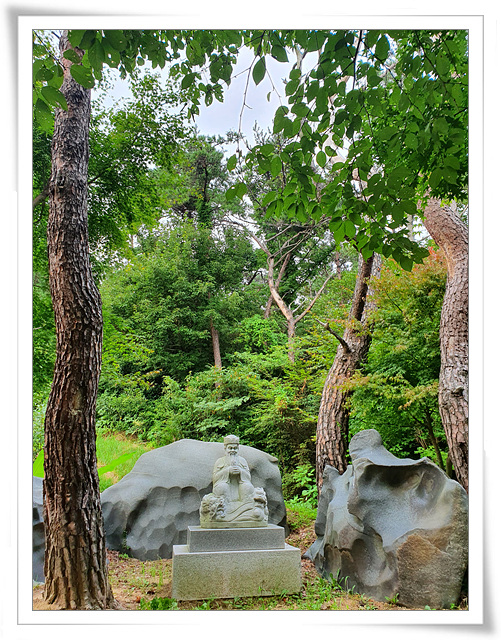

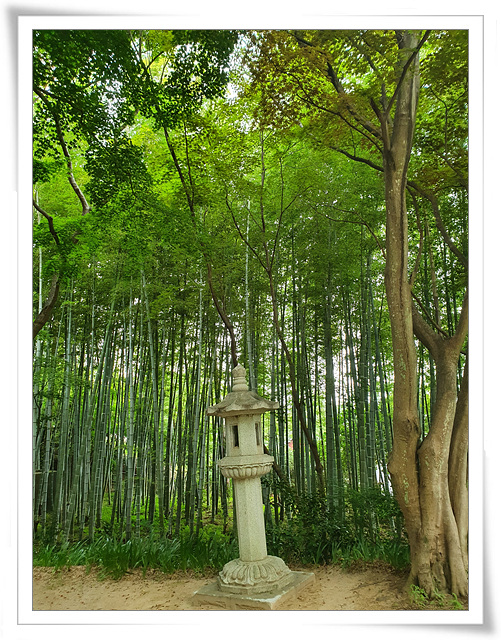

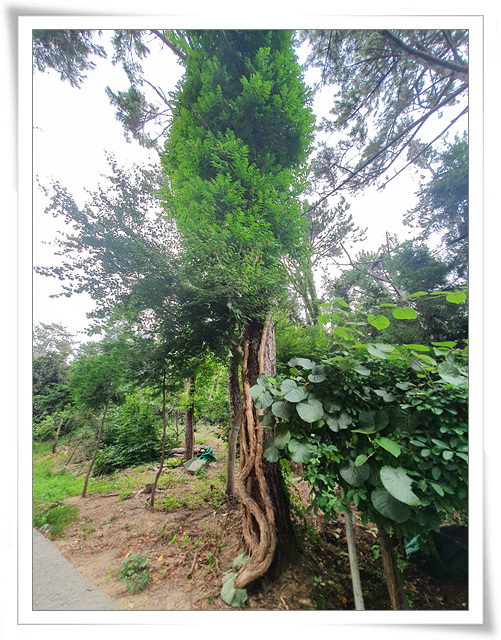

묘관음사 경내를 둘러보면 조경이 매우 정갈하고 깔끔함이 느껴진다. 마치 군두더기가 없어 보이는 정원 같다. 동백나무, 대나무, 단풍나무, 소나무와 능소화 등이 조화롭게 경내를 감싸고 있어 깊은 산골 사찰과 비교하더라도 부족함이 없어 보인다. 특히 선 수행을 하는 납자들에게는 사시사철 주야 함축되고 절제된 조경과 사찰공간이 어우러진 환경을 제공하여 득도에 도움이 되리라 생각된다.

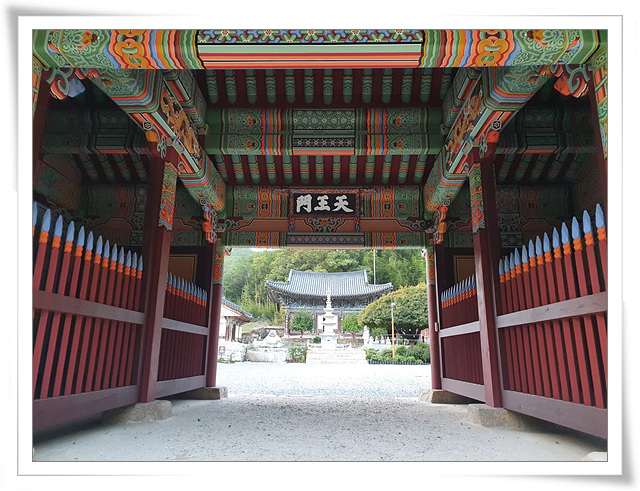

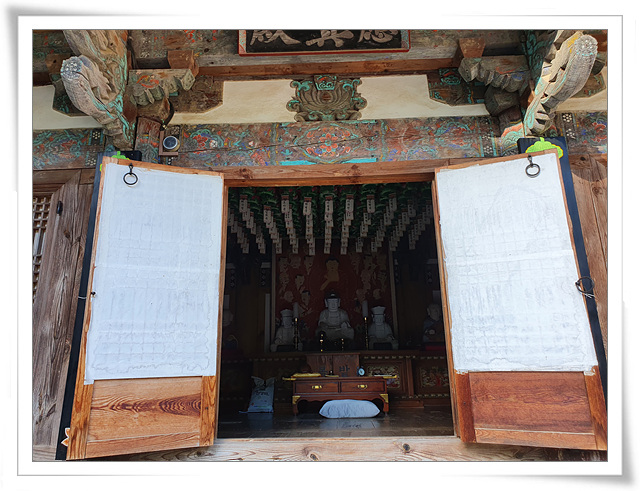

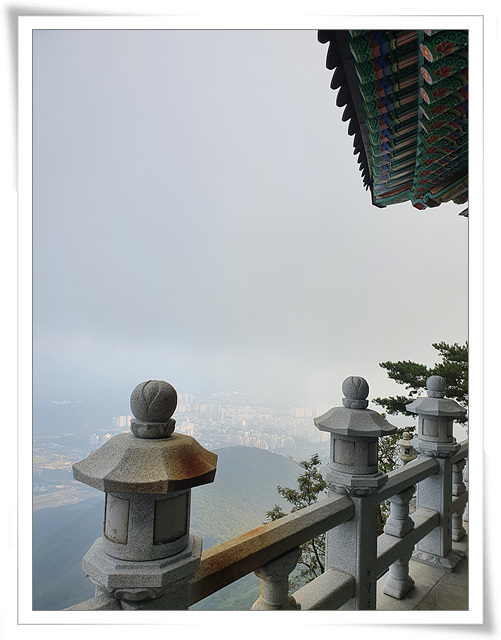

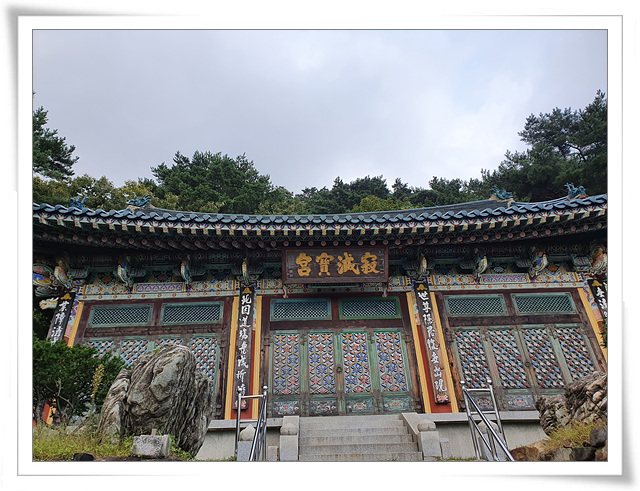

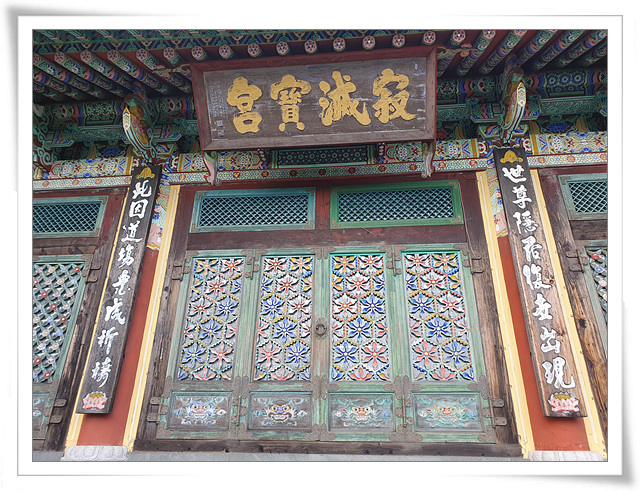

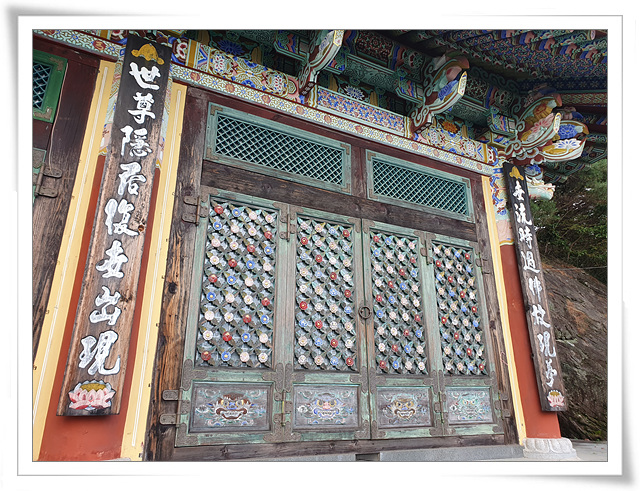

경내 전각은 대웅전, 조사전, 관음전, 삼성각, 종각 등이 있으며, 당우(堂宇)로는 금강문과 보화원,마노당, 산호당, 길상선원(吉祥禪院), 금모당 등 있다. 또 묘관음사를 창건하고 중창한 승려 운봉과 향곡의 부도와 탑비가 백화도장에 있다.

그리고 경내에 「탁마정(琢磨井)」이라는 샘이 있는데 향곡 스님과 성철 스님의 관련된 일화가 있다. 탁마는 옥 따위를 갈고 닦는 일 또는 학문, 기예, 정신 등을 향상시키는 과정이고 탁마정의 깊이는 약 6m로 물이 지표면까지 올라 차있다. 향곡, 성철 스님 두 스님이 수행을 하다가 더욱더 깊은 깨달음의 경지에 이르기 위해 한 스님이 다른 스님의 목덜미를 잡고 우물 속에 머리를 넣고 죽음의 직전까지 가는 극한의 상황에서 한마디 하도록 하는 수행을 통해 깨달음을 얻고자 하였다.

혜림(蕙林) 향곡(香谷)

혜림(蕙林) 향곡(香谷, 1912~1978)은 1912년 음력 1월 18일 경상북도 영일군 신광면 토성리(현 포항시 북구 신광면 토성리) 아버지 김원묵(金元默), 어머니 김적정행(金寂靜行) 사이에서 태어났다. 속명은 김진탁(金震鐸), 법명은 혜림(蕙林), 법호는 향곡(香谷)이다.

1927년 16세에 천성산 내원사로 출가하여 범어사 성월(性月)을 은사로 득도하고, 혜림(蕙林)이라는 법명을 받았다. 1931년 금정산 범어사 금강계단에서 운봉(雲峯)에게 구족계를 받았다. 이후 내원사 조실 운봉 문하에서 정진하다 크게 깨달은 후 인가를 받았다. 1960년대~1970년대에 ‘북쪽에는 전강, 남쪽에는 향곡’이란 뜻의 ‘북 전강 남 향곡(北 田岡 南 香谷)’이란 말이 있을 정도로 혜림은 한국 불교의 가장 대표적인 참선 수행자였다.

1947년 문경 봉암사에서 성철(性徹), 청담(靑潭), 보문, 자운(慈雲) 등과 함께 결사에 참여하였다. 봉암사 결사는 한국 불교의 정통성을 지키고, 수행자의 본분대로 살아갈 것을 발원하여 이후 대한불교 조계종의 정신적 바탕이 되었다. 이후 혜림은 제방선원에서 수좌들을 바른 길로 인도하였다. 6·25 전쟁 직후인 1951년에는 부산 선암사 조실로 추대되었다. 1955년에는 정화불사에 동참하여 경주 불국사 주지 소임을 맡았고, 신라 최초의 사찰인 흥륜사를 중창하였다. 정화불사 당시 중앙종회의장으로 한국 불교를 바로 세우기 위하여 헌신하였다.

1959년에 부산 묘관음사에 길상선원(吉祥禪院)을 개원하고 무차 대회(無遮大會)를 열어 법문을 펼쳤다. 이후 조계산 선암사, 경주 불국사, 팔공산 동화사의 조실 및 선학원 이사장을 역임하였다. 1967년 진제(眞際)에게 법맥을 물려주고, 후학 양성에 힘을 기울이다가 1978년 음력 12월 18일 묘관음사에서 입적하였다. 세수는 67세, 법랍은 57세로 부도와 비는 묘관음사 백화도장에 있다.

혜림은 경허(鏡虛), 혜월(慧月), 운봉의 법맥을 계승하였고 “후학을 가르칠 때는 부처를 절대자로 생각하지 말아야 하며, 부처에 대한 관념을 버리지 못하면 부처 또한 스스로를 얽어매는 쇠사슬에 불과하다.”고 강조하였다. 즉 스스로가 하나의 무위 진인(無位眞人, 도를 닦는 마음이 뛰어나서 지위를 달 수 없을 만큼의 위치에 오른 참된 인간)임을 자각하도록 하였다.

또 혜림은 “정법을 만나 공부하는 사람이면 먹고 입는 데 팔려서는 안 된다.”면서 “머리에 붙은 불을 끄는 것과 같이 간절히 공부해야 된다.”고 강조하였다. 또 “편하고 잘 먹는 것만 생각하면 도심(道心)이 일어나지 못하고 망상과 분별과 번뇌만 일어난다. 신심과 분심과 의심을 갖고 정진해야 성과가 있다.”고 하였다. 저서로 1982년에 제자들이 편찬한 『향곡 선사 법어집(香谷禪師法語集)』이 있다.

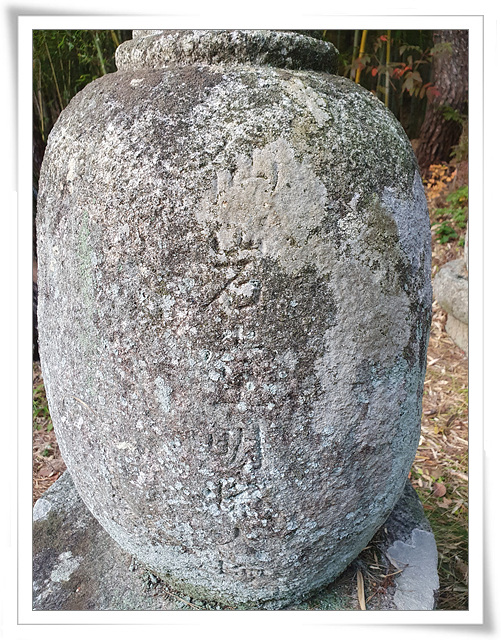

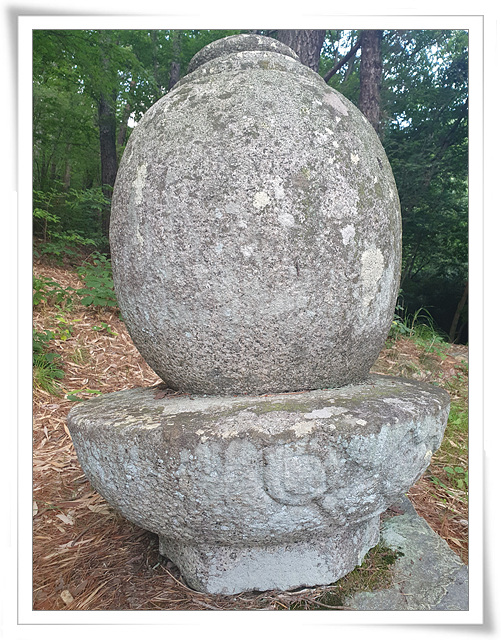

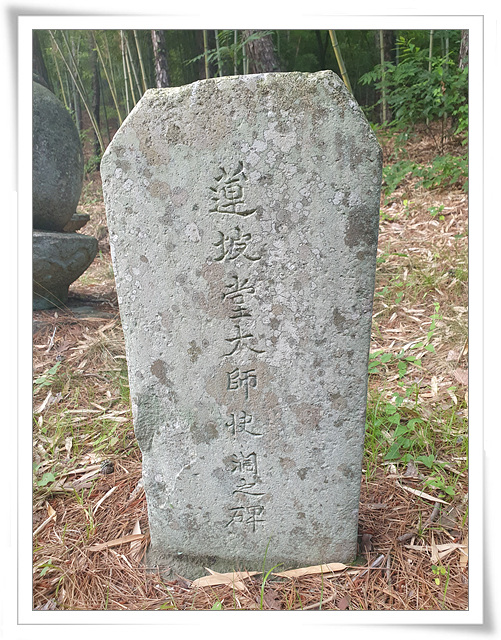

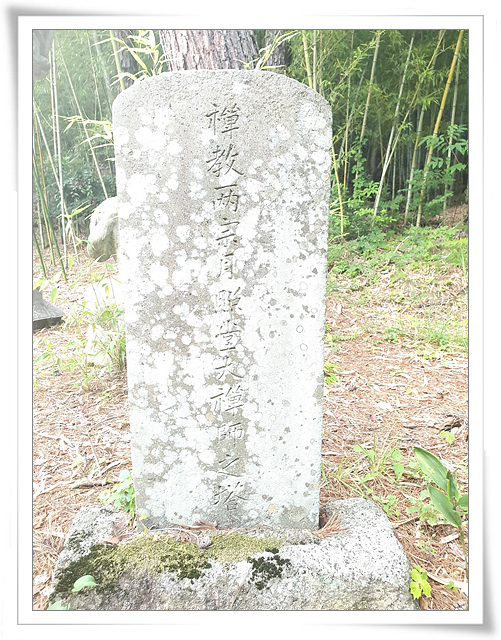

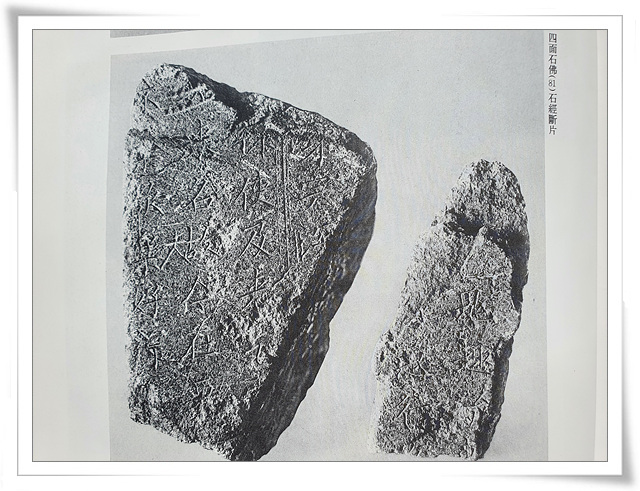

묘관음사 입구 금강문에서 오른쪽 방향으로 비스듬히 올라가면 운봉선사 발원문 표지석을 지나 백일홍 한 그루와 백화도장이 보이는데 그곳 백화도장에 향곡 대종사 행화비(香谷大宗師行化碑)와 부도 그리고 운봉 대종사 행화비(雲峰大宗師行化碑)와 부도가 있다. 눈에 띄는 것은 백화도장의 바닥이 만다라를 연상케 하는 대리석에 경전내용을 새겨져 깔려있다.

향곡 대종사 행화비(香谷 大宗師 行化碑)와 부도

1979년 12월 18일 법제자 진제(眞際)가 세웠고 비신은 너비 63㎝, 두께 32㎝, 높이 174㎝이다. 귀부는 가로 152㎝, 세로184㎝, 높이 93㎝이다. 귀부는 연화문이었던 것을 최근에 거북 모양으로 바꾸었다.

비문의 내용은 다음과 같다.

「향곡은 1912년 1월 18일 경상북도 영일군 신광면 토성리에서 아버지 김원묵(金元黙)과 어머니 김적정행(金寂精行) 사이에서 태어났다. 이름은 진탁(震鐸)이며, 16세에 둘째 형을 따라 천성산 내원사에서 입산하였다. 18세에 조성월(趙性月)을 은사로 모시고 혜림(蕙林)이라는 법명을 받았고, 1930년 금정산 범어사 금강계단에서 운봉 선사(雲峰禪師)로부터 구족계를 받았다. 1944년 임제 정맥의 적전(嫡傳)이 되었고, 향곡(香谷)이라는 당호를 받았다. 1947년 문경 봉암사에서 여러 도반들과 함께 정진하던 중에 크게 깨우치고 아래의 오도송을 읊었다.

홀연히 두 손을 보니 전체가 살아났네/ 삼세의 불조들은 눈 속의 꽃이요/ 천경만론이 모두가 무슨 물건이었더냐/ 이를 좇아 불조들이 모두 몸을 잃었도다. 봉암사의 한 번 웃음 천고의 기쁨이요/ 희양산 구비 구비 만겁토록 한가롭네. 내년에도 또 있겠지 둥글고도 밝은 달/ 금풍이 부는 곳에 학의 울음 새롭구나.

이후 묘관음사를 중건하고 선방을 열자 많은 제자들이 모였다. 묘관음사에서 후학을 지도하다가 1978년 12월 15일 해운정사에서 열반게를 짓고, 12월 18일 입적하였다. 세수는 67세이고, 법랍은 50세였다.」

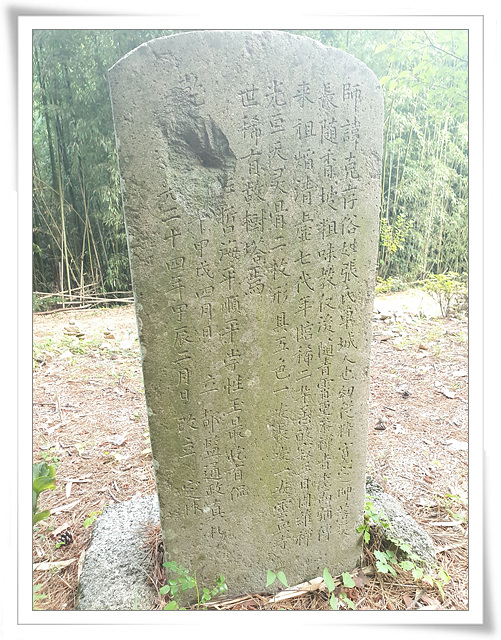

운봉 대종사 행화비(雲峰 大宗師 行化碑)와 부도

원래 경상북도 선산 도리사에 있었는데, 문도들의 뜻에 따라 2000년 묘관음사로 옮겼다. 비신은 높이 81㎝, 너비 66㎝, 두께 33㎝이다. 귀부는 가로 103㎝, 세로 146㎝, 높이 79㎝이다.

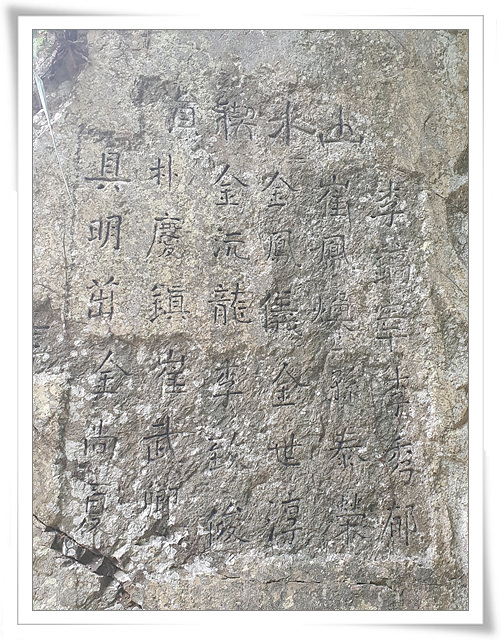

비문의 내용은 다음과 같다.

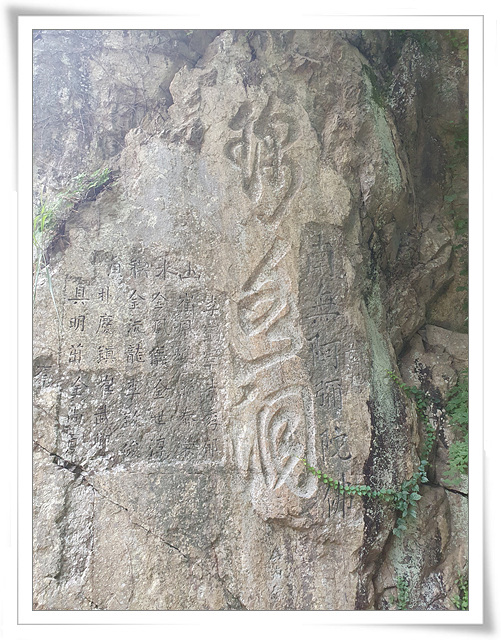

「운봉은 1889년 12월 7일 경상북도 안동 후남동 정씨 가문에서 출생하였다. 13세 때 일하 화상(一荷和尙)을 은사로 출가하였고, 15세 되던 해 삭발하고 사미계를 받았다. 이때 법명이 성수(性粹)이다. 사미계를 받고 본격적으로 불문에 든 운봉은 강백(講伯) 회응(晦應)의 문하에서 교법을 배우고, 23세 되던 해 범어사 만하 화상(萬下和尙)으로부터 구족계를 받았다. 25세에 상주 원적사의 석교 율사(石橋律師)로부터 계율을 배웠다. 금강산·오대산·묘향산 등의 거찰에서 정진하였다. 35세에 백양사 운문암에서 크게 깨달음을 얻었다. 이때 한 편의 게송을 읊었다.

문 밖에 나왔다가 갑작스레 차가운 기운이 뼈 속에 사무치자/ 가슴속에 오랫동안 걸렸던 물건 활연히 사라져 자취가 없네. 서릿발 날리는 달 밝은 밤에 나그네들 헤어져 떠나간 다음/ 오색단청 누각에 홀로 있으니 산과 물이 다 공하도다.

운봉은 부산 선암사의 승려 혜월을 찾아가 인가(認可)를 받았다. 이로써 임제종의 법등(法燈)이 운봉에게 계승된 것이다. 이후 운봉은 통도사·범어사 등에서 조실을 맡아 후학을 가르쳤다. 계미년(1943) 월내포 묘관음사로 옮겼다. 병색이 깊어지자 제자 향곡에게 자신이 입적할 날을 미리 알리고 후사를 부촉(咐囑)하였다. 2월 그믐날 입적게(入寂偈)를 남기고 돌아가셨다. 운봉의 나이 58세, 법랍 45세였다.

석가 달마삼천(釋迦達磨退三千) 후학 성철(性徹) 삼가 쓰다.

법자질(法資秩) 회암 조심(晦岩祖心), 향곡 혜림(香谷蕙林), 구옹 지우(瞿翁智宇), 구암 고현(龜岩古玄), 우하 도원(雨下道源), 진해 각현(震海覺玄), 낙산 병율(落山炳律)」

묘관음사에는 조선후기에 제작 된 부산시 문화재 42호 오여래탱(五如來幀)과 46호 불자(拂子)가 있다.

전법(傳法)의 증표인 불자(拂子)

불자(拂子)는 승려가 수행할 때 마음의 티끌이나 번뇌를 털어 내는 상징적 의미를 지닌 불교 용구 중 하나이다. 불(拂) 혹은 불진(拂塵)이라고도 하는데, 원래 먼지와 벌레 등을 쫓아내는 데 사용하였던 생활 용구로 그 모습은 총채와 유사하다. 불자는 선종에서 전법(傳法)의 증표이기도 하며, 선승의 문답 또는 주지가 설법할 때 상징적으로 사용하기도 한다.

경전의 기록에 의하면 흰 말의 꼬리털로 만든 백불(白拂)을 불자 중 귀중하게 여겼는데, 묘관음사의 불자가 바로 백불이다. 선사[慧明禪師]], 운봉으로 이어지는 전법게를 전수받은 뒤 창건하였는데, 묘관음사불자는 혜월의 유품으로 향곡이 사용하였다.

모양은 흰색의 말총과 나무 자루로 이루어졌는데, 길이는 83㎝이다. 말총은 유제(鍮製, 놋쇠)로 된 세 벌의 줄로 촘촘히 엮어 나무 자루에 단단히 묶어 연결하였다. 나무 자루에는 어떠한 장식도 하지 않았으나, 손잡이 부분에 붉은색의 띠를 묶고 그 끝에 2개의 수술을 매어 소박하게 장식하였다.

영가 천도를 위한 재(齋)에 사용되는 오여래탱(五如來幀)

묘관음사 오여래탱(妙觀音寺五如來幀)은 다보여래(多寶如來), 묘색신여래(妙色身如來), 광박신여래(廣博身如來), 이포외여래(離怖畏如來), 감로왕여래(甘露王如來) 등 다섯 여래를 각 폭에 따로 그린 탱화로, 영가 천도를 위한 재(齋) 의식 때 사용하는 도량 장엄용 불화이다.

오여래탱은 부산 지역에서는 유일한 작품으로 5폭이 한 세트를 이루는데 각 폭의 크기는 세로 66.4㎝, 가로 116.3㎝의 액자 형태로 되어 있다. 원래 족자 형태였던 것으로 보이나 현재는 1폭씩 액자 형태로 개조해 재 표구된 상태이다. 다섯 여래의 전체적인 모습은 매우 흡사하다. 중앙에 정면을 향한 여래를 중심으로 좌우 각 2폭의 여래로 구성되어 있는데, 적색과 녹색의 구름문을 뒤로 한 채 두광과 신광을 갖춘 여래가 연꽃 위에 서서 합장하고 있는 모습이다.

여래의 머리 위에는 육계가 뾰족하게 솟아 있고, 얼굴은 타원형에 이목구비가 다소 중앙으로 몰려있는 편이다. 전반적으로 채색은 적색과 녹색을 주조로 군청색을 가미하였는데, 일부 덧칠된 색채와 필선으로 원래의 가치를 다소 떨어뜨린다. 하단의 화기란(畵記欄)은 원위치를 상실한 채 액자 속에 따로 보관되어 있으며 화승으로 보이는 유성(有性)과 낙정(樂淨)의 이름이 표기되어 있다.

'절 이야기' 카테고리의 다른 글

| 다섯 가지 맛을 가진 오정수(五井水)로 유명한 함월산(含月山) 기림사(祇林寺) (2) | 2023.05.30 |

|---|---|

| 저녁 종소리가 아득히 전설이 된 서생(西生) 인성암(引聖庵) (0) | 2022.08.29 |

| 5세기 고구려 아도화상(阿道和尙)이 창건한 금련산(金蓮山) 마하사(摩訶寺) (0) | 2022.07.30 |

| 원효와 의상이 젊었을 때 『화엄경』을 연구한 앵림산(鶯林山) 안적사(安寂寺) (0) | 2022.07.29 |

| 금수동(錦水洞) 절경 속에 피어난 기장 장안사(長安寺) (0) | 2022.07.27 |