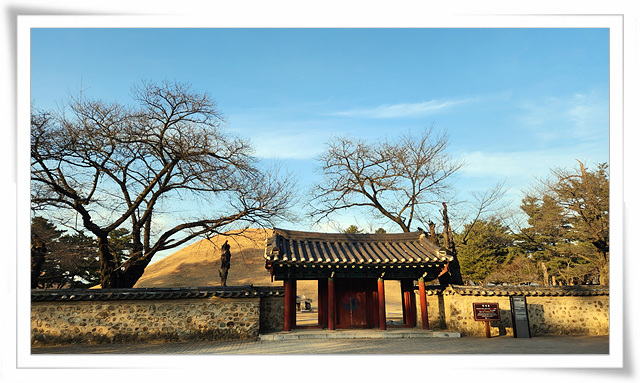

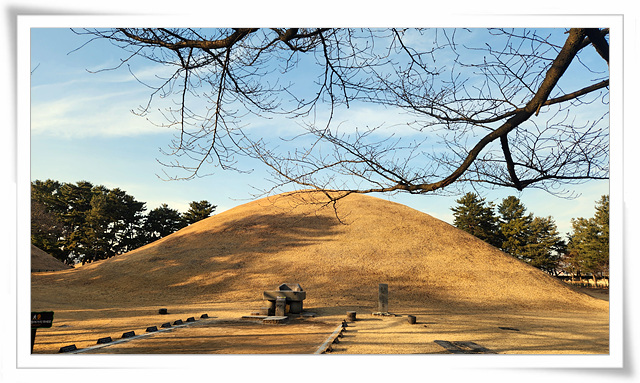

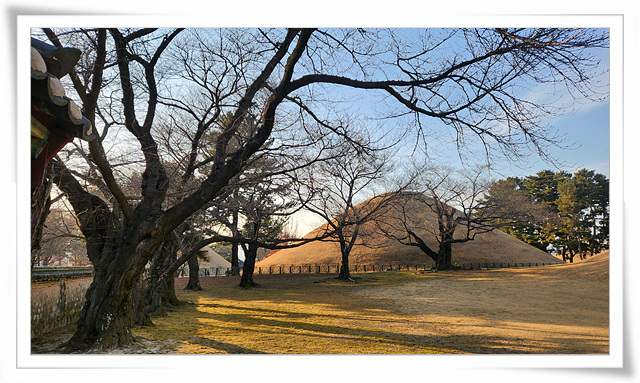

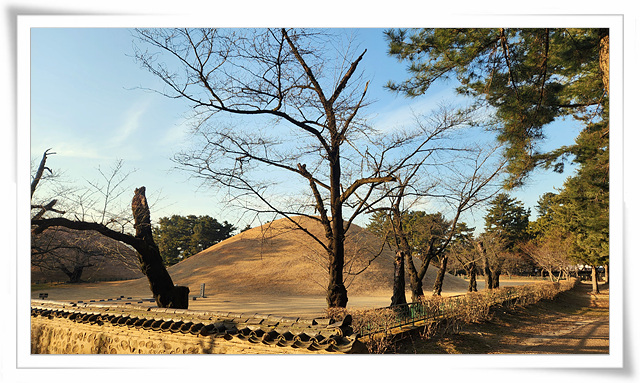

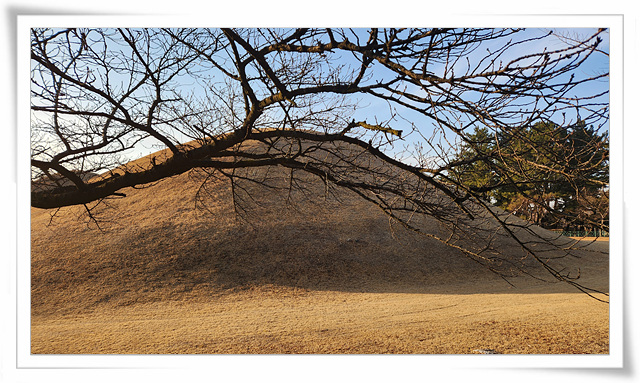

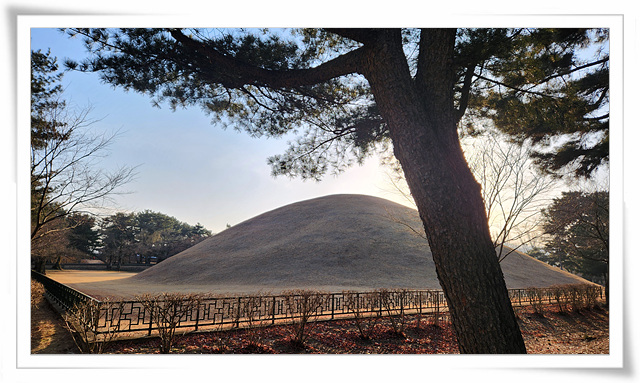

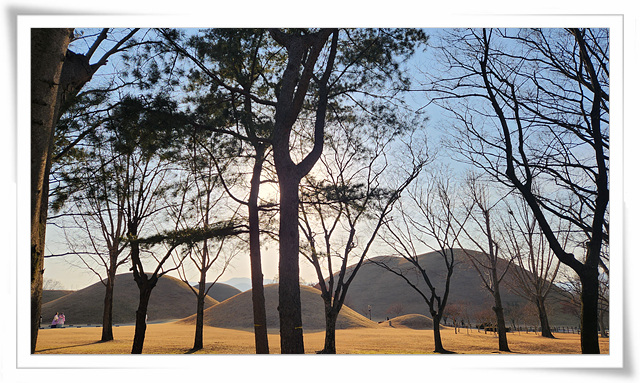

신라 최초의 김씨 왕인 제13대 미추왕릉(味鄒王陵)은 대릉원(大陵園) 안에 있고 주변은 담장을 쌓아 보호하고 있다. 외형은 원형 봉토분으로 높이 12.4m, 직경 56.7m로 묘제는 인근의 천마총이나 황남대총과 같이 적석목곽분(積石木槨墳 : 돌무지덧널무덤)으로 추정이 된다.

삼국사기와 삼국유사에 의하면 미추왕(味鄒王)을 대릉(大陵)에 장사지냈으며 죽장릉 (竹長陵) 또는 죽현릉(竹現陵)으로 불렀다. 미추왕의 사망 시기는 3세기인 284년으로 당시 묘제는 목곽묘로 대형의 고분은 등장하지 않았다.

또한 「삼국유사 기이편 미추왕 죽엽군조」에 의하면 미추왕릉(味鄒王陵)의 장지는 능재흥륜사동(陵在興輪寺洞)인데 흥륜사(興輪寺)는 여기에서 서쪽 500m 지점에 있는 경주공업고등학교 일원이다.

그리고 삼국사기 기록에 내물왕의 왕비와 실성왕의 왕비는 미추왕의 딸로 되어 있는데 17대 내물왕(~ 402년 2월)은 미추왕 사후 72년 만인 356년에 왕위에 올랐고, 실성왕(~ 417년 5월)은 118년 후인 402년에 왕위에 올랐다. 이는 후대 김씨 일족이 김씨 최초의 왕인 미추왕 사후 왕권이 김씨 일족이 연속적으로 이어졌다는 것을 알리기 위해 족보를 조작한 것이다.

36대 혜공왕 때, 미추왕을 김성시조(金姓始祖)로 추앙하기 위해 미추왕릉(味鄒王陵)을 신라시조 박혁거세가 묻힌 오릉(五陵)보다 서열(序列)을 위에 두고 대묘(大廟)라고 불렀다. 그리고 노서동 고분군, 노동동 고분군 및 대릉원에서 묻힌 선대 왕들의 능 위치는 실전했으나 의도적으로 미추왕릉을 지정했을 것으로 추정된다. 그래서 반월성에서 나와서 대릉원 입구에서 먼저 만나는 능이 미추왕릉이다.

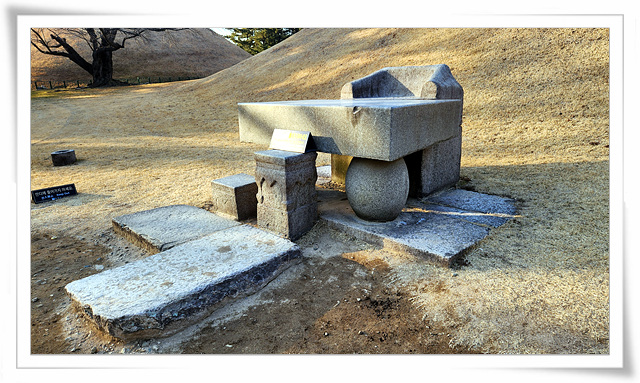

능 앞에는 1970년에 화강암으로 만든 혼유석과 상석이 있고 남쪽에는 삼문이 있다. 능 앞쪽에는 숭혜전(崇惠殿)이 있는데, 임진왜란 때 불에 탄 것을 1794년 다시 세운 것으로 제사를 지내기 위한 곳이다.

신라 제13대 미추이사금(味鄒尼師今) : 재위 기간 262년 12월 ~ 284년 10월, 22년 10개월)

미추이사금(味鄒尼師今 : 미조라고도 한다.)이 왕위에 올랐는데 성은 김씨이고 어머니는 박씨이며 갈문왕 이칠의 딸이다. 왕비는 석씨 광명부인이고 11대 조분왕의 딸이다. 미추의 조상 알지(閼智)가 계림에서 태어나자 탈해왕이 데려와 궁중에서 길렀고, 뒤에 대보로 임명하였다. 알지(閼智)가 세한(勢漢, 熱漢)을 낳고, 세한(勢漢)이 아도(阿道)를 낳고, 아도(阿道)가 수류(首留)를 낳고, 수류(首留)가 욱보(郁甫)를 낳고, 욱보(郁甫)가 구도(仇道)를 낳았으니, 구도(仇道)가 곧 미추의 아버지이다. 즉 김알지(金閼智)의 7대 손(七代 孫)이다.

삼국사기와 삼국유사에도 미추왕은 김알지(金閼智)의 7대 손(七代 孫)으로 되어있다. 단지 삼국유사에서는 김알지의 아들 이름이 열한(熱漢)으로 되어있는데 이는 세(勢)자를 옮겨 적는 과정에서 열(熱)자로 잘못 쓴 결과이다.

미추의 아버지인 구도(仇道)는 8대 아달라이사금에서부터 9대 벌휴이사금 때까지 활약한 인물로 이칠(伊柒) 갈문왕의 딸인 술례부인(述禮夫人, 혹은 生乎) 박씨와 혼인하였고, 그의 딸인 옥모부인(玉帽夫人)은 골정(骨正) 갈문왕과 혼인하였다. 미추이사금(味鄒尼師今)의 왕비는 11대 조분이사금(助賁尼師今)의 딸인 광명부인(光明夫人)으로, 12대 첨해이사금(沾解尼師今)이 아들이 없어 그녀의 남편인 미추가 조분이사금(助賁尼師今)의 사위라는 자격으로 왕위에 올랐다. 즉 백성들이 미추를 왕으로 추대했고 김씨가 나라를 다스리는 시초가 되었다.

일반적으로 백성들이 왕으로 추대했다는 것은 정변으로 왕이 된 경우이다.

삼국사기 기록에 따르면 261년 12월 28일 첨해왕(沾解王)이 갑자기 병이 나서 죽었다고 한다. 이는 첨해왕(沾解王)과, 왕비 및 가족이 살해된 것이다. 미추는 김씨 성을 가진 귀족이지 왕족은 아니고 11대 조분왕의 둘째 사위이다. 첨해왕(沾解王)이 아들이 없으면 그의 사위 중 누군가가 왕이 되는 것이 정상이다. 또한 삼국사기에는 왕의 사망일은 연도와 해당 월만 기록하지 일자를 기록하지 않는다.

13대 미추이사금(味鄒尼師今)은 백제와의 싸움에 일생을 바쳤고 백성들에게 농업을 장려하였다. 재위 23년만인 284년에 죽으니 대릉(大陵)에 장사를 지냈다. 삼국유사에는 능의 위치가 흥륜사(興輪寺) 동쪽으로 되어 있다. 그의 능을 죽장릉(竹長陵), 죽현릉(竹現陵) 불리게 된 배경은 삼국유사 기이(紀異) 미추왕(未鄒王)과 죽엽군(竹葉軍) 편에 있다.

삼국유사 기이(紀異) 미추왕(未鄒王)과 죽엽군(竹葉軍)

「제13대 미추니질금(未鄒尼叱今; 미조[未祖] 또는 미고[未古]라고 함)은 김알지(金閼智)의 7대 손(七代 孫)이다. 대대로 현달(顯達)하고, 또 성스러운 덕이 있었다. 첨해왕(沾解王)의 뒤를 이어서 비로소 왕위(王位)에 올랐[지금 세상에서 미추왕(未鄒王)의 능(陵)을 시조당(始祖堂)이라고도 한다. 이것은 대개 김씨(金氏)로서 처음 왕위(王位)에 오른 때문이며, 후대(後代)의 모든 김씨 왕(金氏 王)들이 미추(未鄒)를 시조(始祖)라 하는 것은 당연한 일이다.] 왕 위에 있은 지 23년 만에 죽었으며 능(陵)은 흥륜사(興輪寺) 동쪽에 있다.

제14대 유리왕(儒理(禮)王) 때 이서국(伊西國) 사람들이 금성(金城)을 공격해 왔다. 신라에서도 크게 군사를 동원했으나 오랫동안 저항할 수가 없었다. 그때 갑자기 이상한 군사가 와서 신라군을 도왔는데 그들은 모두 댓잎을 귀에 꽂고 있었다. 이들은 신라 군사와 힘을 합해서 적을 격파했다. 그러나 적군이 물러간 뒤에는 이들이 어디로 갔는지 알 수가 없었다. 다만 댓잎만이 미추왕의 능 앞에 쌓여 있을 뿐이었다. 그제야 선왕(先王)이 음(陰)으로 도와 나라에 공을 세웠다는 것을 알았다. 이리하여 그 능을 죽현능(竹現陵)이라고 불렀다.

제37대 혜공왕(惠恭王) 대력(大曆) 14년 기미(己未; 779) 4월에 갑자기 회오리바람이 유신공(庾信公)의 무덤에서 일어나며, 그 가운데 한 사람이 준마(駿馬)를 탔는데 그 모양이 장군(將軍)과 같았다. 또 갑옷을 입고 무기(武器)를 든 40명 가량의 군사가 그 뒤를 따라 죽현능(竹現陵)으로 들어간다.

이윽고 능 속에서 무엇인가 진동(振動)하고 우는 듯한 소리가 나고, 혹은 하소연하는 듯한 소리도 들려 왔다. 그 호소하는 말에, “신(臣)은 평생 동안 어려운 시국을 구제하고 삼국(三國)을 통일한 공이 있었습니다. 이제 혼백이 되어서도 나라를 보호하여 재앙을 제거하고 환난을 구제하는 마음은 잠시도 변함이 없습니다.

하온데 지난 경술(庚戌)년에 신의 자손이 아무런 죄도 없이 죽음을 당하였으니, 이것은 임금이나 신하들이 나의 공렬(功烈)을 생각지 않는 것입니다. 신은 차라리 먼 곳으로 옮겨가서 다시는 나라를 위해서 힘쓰지 않을까 합니다. 바라옵건대 왕께서는 허락해 주십시오.”한다. 왕은 대답한다. “나의 공(公)이 이 나라를 지키지 않는다면 저 백성들을 어떻게 할 것인가. 공(公)은 전과 같이 힘쓰도록 하오.” 세 번이나 청해도 세 번 다 듣지 않는다. 이에 회오리바람은 돌아가고 말았다.

혜공왕(惠恭王)은 이 소식을 듣고 두려워하여 이내 대신(大臣) 김경신(金敬信)을 보내서 김유신공(金庾信公)의 능에 가서 잘못을 사과하고 김공(金公)을 위해서 공덕보전(功德寶田) 30결(結)을 취선사(鷲仙寺)에 내려서 공(公)의 명복(冥福)을 빌게 했다. 이 절은 김공이 평양(平壤)을 토벌(討伐)한 뒤에 복을 빌기 위하여 세웠던 절이기 때문이다.

이때 미추왕(未鄒王)의 혼령(魂靈)이 아니었던들 김공의 노여움을 막지는 못했을 것이다. 그러니 미추왕의 나라를 수호한 힘은 크다고 아니할 수 없다. 그런 때문에 나라 사람들이 그 덕을 생각하여 삼산(三山 : 내림(奈臨),골화(骨火),혈례(穴禮))과 함께 제사 지내어 조금도 소홀히 하지 않으며, 그 서열(序列)을 오릉(五陵)의 위에 두어 대묘(大廟)라 일컫는다고 한다.」

삼국사기 新羅本紀 13대 미추이사금(味鄒尼師今)의 주요 일대기를 보면 다음과 같다.

「즉위 원년 3월, 대궐 동쪽 못에 용이 나타났다. 7월, 금성 서문에 불이 났고, 인가 삼백여 호가 연이어 불탔다.

2년 정월, 이찬 양부를 서불한에 임명하고, 내외병마사를 겸하게 하였다. 2월, 왕이 조묘에 직접 제사를 지냈다. 죄수들을 크게 사면하였다. 죽은 아버지 구도를 갈문왕에 봉하였다.

3년 2월, 왕이 동쪽 지방을 순행하여 바다에 제사를 지냈다. 3월, 왕이 황산에 행차하여 노인 및 가난하여 스스로 살 수 없는 자들을 위문하고 구제하였다.

5년 가을 8월, 백제가 봉산성을 공격하였다. 성주 직선이 장사 2백 명을 거느리고 출격하였다. 적들은 패주하였다. 왕이 이 소식을 듣고 직선을 일길찬에 임명하고, 병졸들에게 후하게 상을 주었다.

7년, 봄과 여름에 비가 내리지 않았다. 여러 신하들을 남당에 모아놓고 왕이 직접 정사와 형벌의 잘잘못을 물었으며, 또한 사신 다섯 명을 파견하여, 각지를 순회하면서 백성들이 무엇을 고통스러워하며 걱정하는지를 조사하게 하였다.

11년 2월, 농사에 해가 되는 일은 모두 없애라는 명령을 내렸다. 11월, 백제가 변경을 침범하였다.

15년 2월, 신하들이 궁궐을 다시 짓기를 청하였으나 왕은 백성들에게 노동을 시키는 것은 중대사라고 여겨 이에 따르지 않았다.

17년 10월, 백제 군사가 와서 괴곡성을 포위하였다. 파진찬 정원으로 하여금 군사를 이끌고 가서 방어하게 하였다.

19년 여름 4월, 가뭄이 들었다. 죄수들을 재심사하였다.

20년 정월, 홍권을 이찬, 양질을 일길찬, 광겸을 사찬으로 임명하였다. 2월, 시조묘에 참배하였다. 9월, 양산 서쪽에서 크게 군사를 사열하였다.

22년 9월에 백제가 변경을 침범하고, 10월에는 괴곡성을 포위하였다. 일길찬 양질로 하여금 군사를 이끌고 가서 방어하게 하였다.

23년 2월, 왕이 서쪽 지방의 여러 성을 순행하면서 백성들을 위문하였다. 10월, 왕이 별세하였다. 대릉(大陵, 죽장릉[竹長陵])에 장사지냈다.」

'신라왕릉의 빛과 그림자' 카테고리의 다른 글

| 당의 군사지원으로 중국 연호와 의관을 시행한 진덕여왕(眞德女王)과 그녀의 능(陵) (4) | 2024.11.09 |

|---|---|

| 차(茶) 종자(種子)를 지리산에 재배하여 대중화시킨 흥덕왕(興德王)과 그의 능(陵) (4) | 2024.10.27 |

| 조카를 죽이고 왕위를 찬탈한 신라 41대 헌덕왕(憲德王)과 그의 능(陵) (10) | 2024.10.20 |

| 중앙 6부 조직 설치로 왕권 확립과 불교 진흥에 힘쓴 진평왕(眞平王)과 그의 능(陵) (24) | 2024.10.12 |

| 짧은 치세의 신라 50대 정강왕(定康王)과 그의 능(陵) (4) | 2024.10.06 |