경주 낭산(狼山) 서쪽 기슭(배반동 산18-3번지)의 바위 면에 삼존불(三尊佛)이 조각되어 있는데, 이곳은 서록사지(西麓寺址) 일원으로 통일신라시대 절터 이다. 현재 이곳에는 중생사(衆生寺)라는 작은 절이 있으며 경내에는 마애삼존상(보물 제665호)을 비롯하여, 석탑재, 불상대좌, 건물 기단석, 초석 등이 있다. 그리고 과거 주변에서는 석조관음보살입상과 석조십일면관음보살입상이 출토되었고 현재 국립경주박물관에 소장되어있다.

현재 중생사(衆生寺)는 1972년 보문스님이 기존의 선덕사를 인수하여 중창하면서 붙인 이름이다. 이전의 선덕사라는 명칭은 언제부터 사용되었는지는 명확히 알 수 없으나, 일제강점기 때 이곳을 ‘낭산(狼山) 서록사지(西麓寺址)’로 부르고 있었다.

1965년 낭산 마애삼존상 (狼山 磨崖三尊像)을 조사 할 때 이곳에 운영 중인 절은 없었던 것으로 1965년 이전까지는 폐사지로 남아 있었다. 중생사(衆生寺)라는 절은 삼국유사(三國遺事) 탑상(塔像)의 삼소관음(三所觀音)과 중생사(衆生寺)에 등장하는데 현재 중생사와는 전혀 무관하다.

낭산 마애삼존상(狼山 磨崖三尊像) 현재 보호각이 설치되어 있다. 1933년 간행된 『동경통지(東京通誌)』에는 이 마애불에 대해서 아래와 같이 기록되어있다.

「산 서쪽 아랫마을 집에 큰 돌이 있는데, 세구의 상을 새겼으나 옆 부분은 묻혀있다. 가운데는 가사를 입고 있고 오른쪽은 갑옷을 입고 칼을 잡았고 왼쪽사람은 흙에 묻혀서 분명하지 않다.」

위의 기록에 따르면 마애삼존상(磨崖三尊像)은 집안에 있던 큰 바위에 새겨진 것으로, 흙속에 매몰되었다가 후대에 노출된 것으로 추정된다. 바위에 조각된 삼존상(三尊像)을 살펴보면, 중앙의 본존상은 정면을 바라보고 있으며 두광과 신광을 갖추고 있다.

본존상의 현재 높이는 약 100㎝이다. 둥글고 살이 찐 얼굴은 광대뼈가 튀어나오고, 입가에는 미소를 띠고 있는듯하다. 특히 본존상머리에 착용한 두건과 양어깨를 감싸고 입은 가사 등은 고려불화에서보이는 지장보살상(被帽地藏菩薩像 : 피모지장보살상)의 모습과 매우 유사하여, 지장보살로 보고 있다.

좌, 우 협시상은 갑옷을 입고, 악귀를 몰아내는 신장상을 표현한 것으로 보인다. 현재 높이는 두상 모두 약90㎝이로 좌우협시가 신장상인 경우는 매우 특이한 경우이다.

왼편에 앉아 있는 좌 협시 신장상[向右]은 오른쪽다리는 안쪽으로 접고 왼쪽다리를 비스듬히 세워 편안한 자세를 취하고 있다. 시선은 본존상을 향해 있으며, 머리에는 투구를 착용하였고, 몸에는 갑옷을 입고 있다. 얼굴은 광대뼈가 나오고 입을 꽉 다물고 있어 험상궂어 보이며, 높이 치켜든 오른손의 지물과 왼손의 형태 등은 마멸이 심하여 불분명하다. 광배와 대좌의 표현 역시 현재 확인할 수 없다.

오른편에 앉아 있는 우 협시 신장상[向左]은 좌협시상과 거의 대칭적인 자세를 취하고 있는데, 두 다리를 편안하게 뻗은 유희좌를 하고 있다. 전체적으로는 좌협시상과 유사한 모습을 하지만, 보다 경직되어 있고 몸의 방향도 다르다. 즉 좌협시상은 본존상을 향하여 몸을 틀고 있는 자세인데 비하여 우협시상은 바깥쪽으로 몸을돌려 반대되는 자세를 취하였다. 이상 역시 머리에 투구를 착용한 듯 보이며, 몸에는 갑옷을 입고, 칼을 쥐고 있는 모습이다.

마애삼존상(磨崖三尊像) 본존상에 관해서는 지금까지 불상, 피모지장보살상(被帽地藏菩薩像), 여신상(혹은 전통 신앙과 관련된 상)등 3가지 설이 있다. 일반적으로 머리에 두건을 쓰고 있는 상은 지장보살상으로 해석하고 있으며 마모가 심하여 세부적인표현은 알 수 가 없다. 좌 우 협시상의 모습이 무장을 한 신장상이기 때문에, 매우 독특한 배치구조이다. 조성 시기는 8세기로 보고 있다.

특히 3가지 설 중 여신상은 신라 산신의 모습으로 ‘삼국유사’ 김유신 조에 나타나있다. 김유신(595~673)이 젊은 시절 고구려 간첩 배석에게 잡혀 위험에 빠지려는 찰나 삼산의 신이 모두 나타나 김유신을 구했으며, 그들의 모습은 젊은 여성이었다고 되어있다. 즉 신라의 산신은 왕이나 백성들의 소원을 들어주는 역할뿐 아니라 장차 신라가 삼국을 통일할 때 가장 큰 역할을 하게 되는 김유신을 구해주는 호국신의 성격도 갖고 있었다.

그래서 본존상의 머리를 살펴보면 앞머리와 양 어깨에 걸쳐진 수발(垂髮)에까지 두발 전체에 가는 선으로 머리카락을 표현하였다고 해석하고 있다. 즉 두건을 쓴 것이 아니라 여성의 헤어스타일을 하고 있는 상이다. 그러나 이중원광의 광배와 통견식으로 입고 있는 가사, 가부좌의 좌법 등에서 명확하게 불교에 귀의한 모습을 하고 있다.

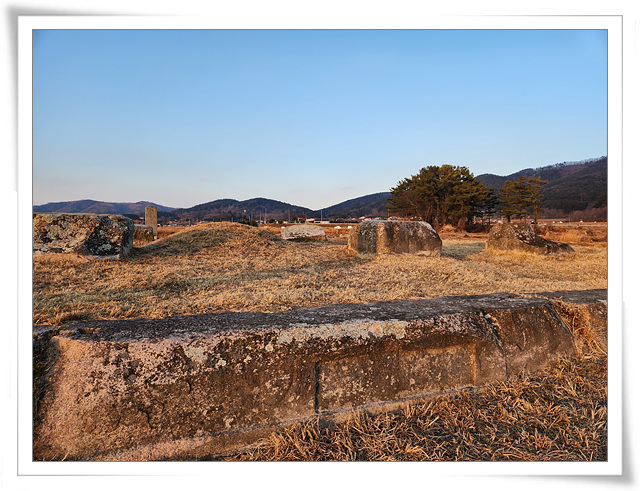

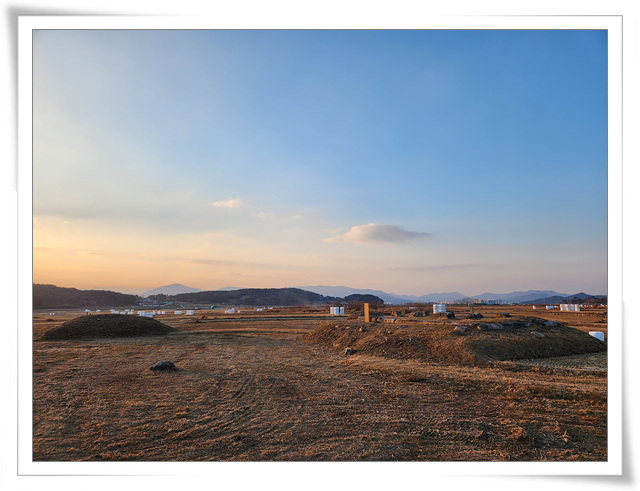

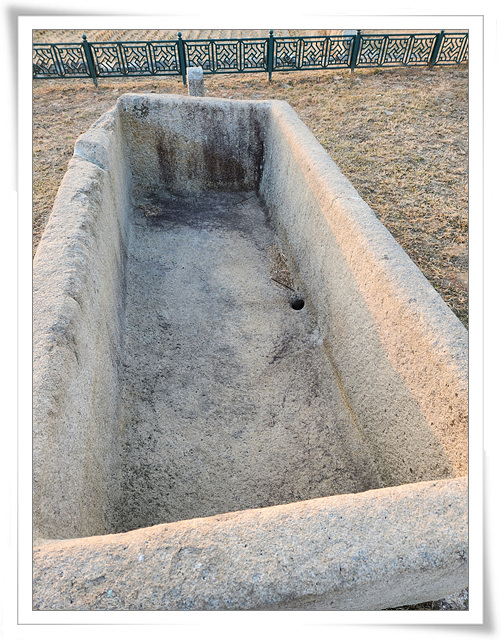

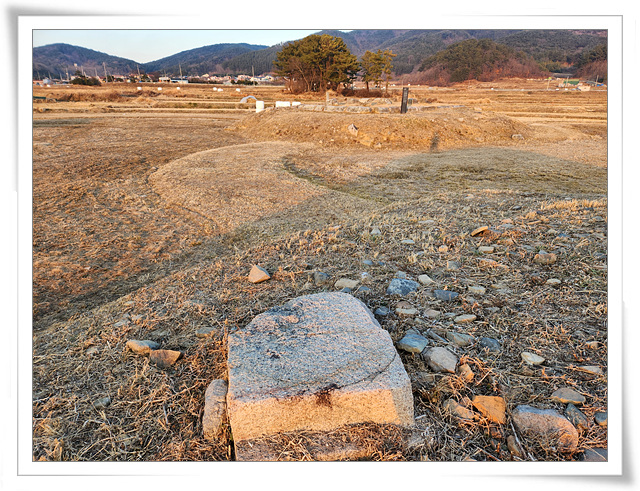

현재 중생사 앞뜰에는 석재들이 한곳에 모여져 있는데, 석탑옥개석, 불상대좌 등 있다. 3단 팔각연화대좌는 상대석이 별석이고, 중대석과 하대석은 하나의 돌로 되어있다. 대좌의 전체높이는 약73㎝이다. 특히 8각의 중대석 각 면에는 특정 존상이 조각되어있는데, 표면의 마모가 심해 세부내용을 전혀 확인할 수 없다.

다른 연화대좌는 팔각형의 지대석 위에 앙련과 복련이 붙어있는 형태이다. 복련은 8엽의 연꽃이 매우 볼륨감 있게 새겨져있으나, 앙련은 복련에 비하여 매우 약하게 표현되어있다. 앙련상면정중앙에는 직사각형의 홈이 확인되는데, 추측건대 불상을 결합하는데 사용되었던 것으로 추정된다. 그 외에도 크기가 다른 옥개석4기 등이 남아있다.

서록사지(西麓寺址) 주변에서 출토 된 석조십일면관음보살입상(국립경주박물관 소장)은 높이는 약 200㎝로 신체에 비해 머리가 크며, 상체는 짧고 배가 다소 나와 있어 전체적으로 둔중한 느낌이 든다. 머리에는 2줄의 띠를 돌리고, 그 위에 화불을 중심으로 10개의 작은 얼굴을 일렬로 배치하였다.

10개의 작은 얼굴과 본래 얼굴을 합쳐서 11면이 된다. 얼굴은 전체적으로 방형을 띠고 있으며, 2줄의 띠 아래로 내려오는 보발은 볼륨감 있게 표현되었다. 코는 부분적으로 결실되었지만 비교적 작고 낮게 나타내었고, 눈은 둥글고 도톰하게 처리하였다. 입은 꽉 다물고 있는 모습이다.

보살상의 양어깨에는 천의를 덮고 있으며, 그 위에 3가닥의 보발이 흘러내린다. 왼손은 아래로 내려서 정병을 쥐고, 오른손은 가슴까지 올려 어떤지 물을 들고 있는데 마모가 심해 잘 확인되지 않는다.

보살상에 착장된 장신구는 크게 목걸이와 영락장식으로 구분할 수 있는데, 전체적으로 화려한편이다. 목걸이 장식은 2중으로 된 U자형 줄에 여러 개의 짧은 드림장식이 달려있고, 다시 중앙에는 삼지창모양의 수식을 좌우측에는 나뭇잎형태의 수식을 하나씩 더 달았다. 영락장식은 기본적으로 X자형과 U자형이 결합된 형태이다.

양어깨부근에서 내려온 영락이 배 부근에서 꽃문양 장식판을 통과하여 X자로 교차되게 내려오며, 무릎아래에서 새로운U자형영락이 두 개의 꽃문양 장식판을 통해 기존의 X형 영락과 결합된다.

낭산(狼山, 해발 100m)은 경주의 진산(鎭山)으로 신라 사람들은 ‘신들이 노니는 숲’이란 뜻의 신유림(神遊林)이라 부르며 신성시했고 왕실에서 신에게 제사 지냈던 곳이다. 낭(狼)은 이리 낭(狼)’字로 이리가 엎드린 형상이라고 해서 이름이 붙었다고 한다. 또는 사마천의 <사기>에는 “동쪽의 큰 별을 ‘랑(狼)’이라 한다.” 고 해서 왕궁(월성)의 동쪽에 있는 산이라 ‘낭산’이라는 이름이 붙었다고도 한다.

「삼국사기」 기록에 의하면 실성왕 12년(413년) 8월에 구름이 낭산에 일어났는데 구름이 누각같이 보이고 사방에 아름다운 향기가 퍼져 오랫동안 사라지지 않았다고 한다. “하늘의 신령이 내려와서 노는 것임에 틀림없다”라고 생각한 왕은 낭산을 신령스러운 곳으로 여겨 나무 한 그루 베지 못하게 하였다.

「삼국사기」 ‘잡지·제사’지에는 신라에서 가장 큰 제사인 대사(大祀)를 지내는 3산(三山)으로 ‘나력(奈歷), 골화(骨火), 혈례(穴禮)’를 꼽았는데 학계에서는 3산(三山) 가운데 유일하게 왕경(경주)에 속한 ‘나력’(奈歷)을 ‘낭산’(狼山)으로 해석하는 견해가 지배적이다. 이를 통해 우리민족의 토착신앙인 산악숭배 사상을 엿 볼 수가 있다. 나력산은 신라 6부의 하나인 습비부에 있다고 하였다.

그리고 천년 신라의 망조가 낭산 주변에서 나타나기도 했다. <삼국유사>는 “경명왕 때(918년 혹은 920년) 사천왕사의 소조상이 잡고 있던 활시위가 저절로 끊어지고 벽화 속의 개(犬)가 짖었으며, 오방신(五方神)의 활줄이 모두 끊어졌다”고 기록했다.

'옛 향기를 찾아서 > 석조건축물' 카테고리의 다른 글

| 기예(技藝)에 통달한 양지(良志) 스님이 주석(駐錫)한 석장사지(錫杖寺址) (2) | 2025.06.29 |

|---|---|

| 밀교 비법으로 당 수군을 물리친 호국 사찰 사천왕사지(四天王寺址) (2) | 2025.02.23 |

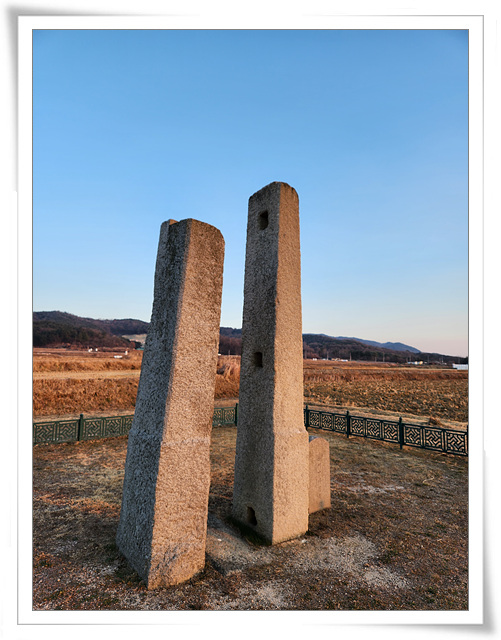

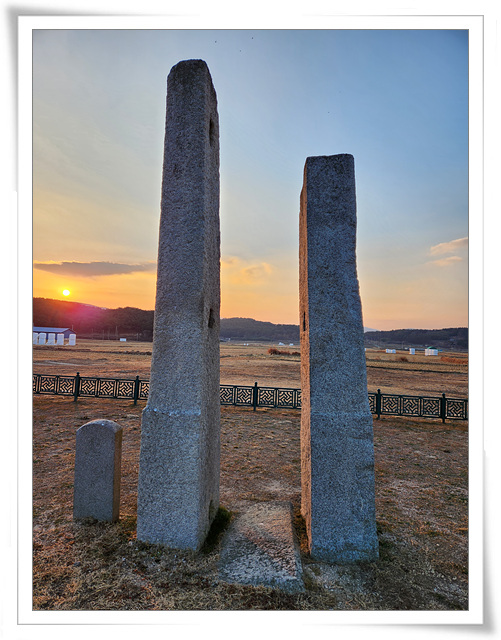

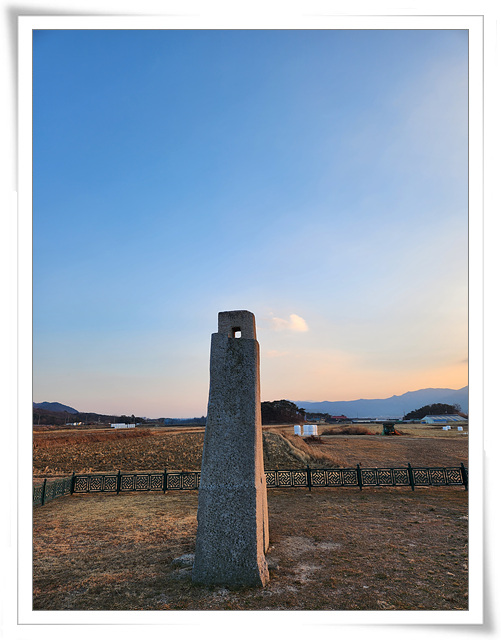

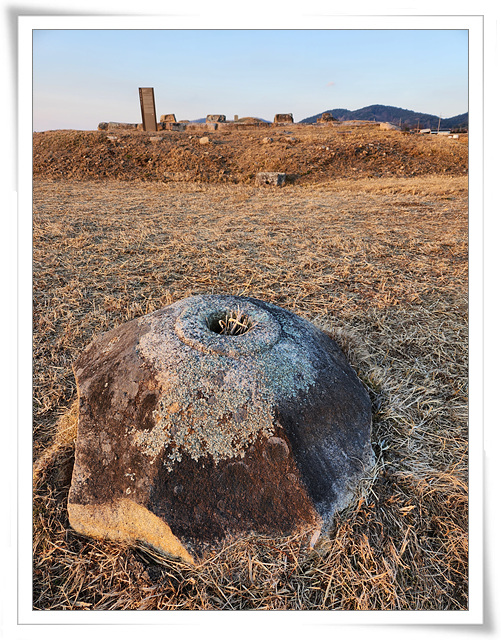

| 유일하게 연화문이 새겨져 있는 보문동 북사지 당간지주(普門洞 北寺址 幢竿支柱) (0) | 2024.12.22 |

| 사천왕사, 망덕사지 가람배치와 유사한 보문동 사지(普門洞 寺址) (6) | 2024.11.23 |

| 신라 모량부(牟梁部)의 중요성을 대변하고 있는 용명리 삼층석탑 (龍明里 三層石塔) (4) | 2024.11.16 |