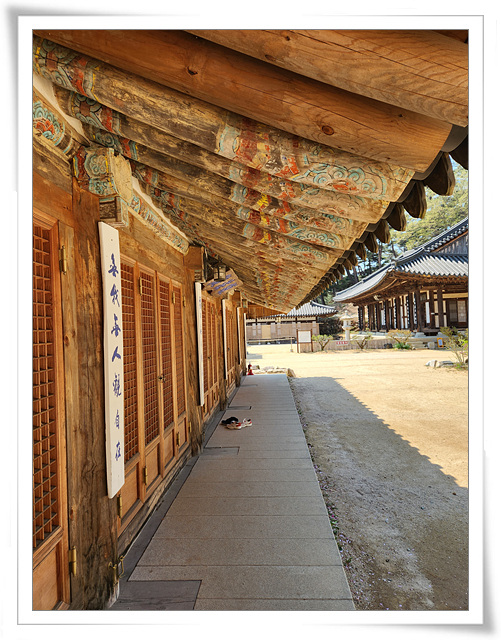

통도사 말사 중 하나인 극락암은 「여기 극락에는 길이 없는데 어떻게 왔는가? 시바세계를 무대로 멋지게 살아라.」라는 법어로 유명한 근·현대의 선승 경봉(鏡峰, 1892∼1982) 스님이 주석한 암자로 유명하다. 1968년 이후 경봉스님이 홍예(虹橋), 조사각(祖師閣), 단하각(丹荷閣), 수세전(壽世殿) 등, 가람 전체를 크게 중수하였다.

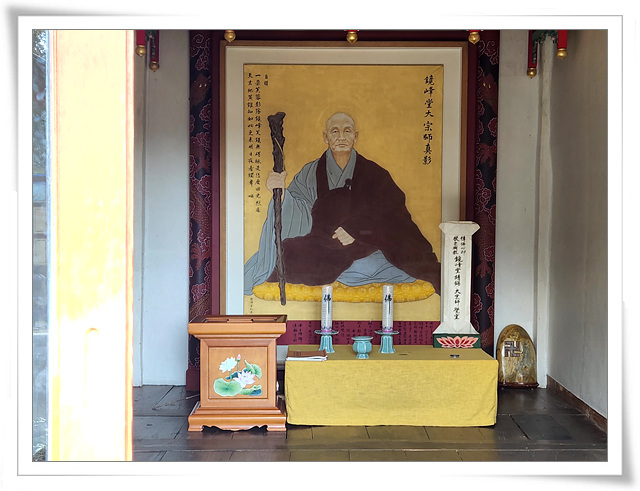

1927년 11월 20일 삼경 「삼소굴」에서 경봉스님이 확철대오(確撤大悟)의 대도(大道)를 성취 하였는데 방안의 촛불이 소리를 내며 흔들리는 모습을 보고 자성(自性)을 깨닫고는 기쁨 마음에 문을 박차고 나와 덩실덩실 춤을 추었다고 한다. 시, 서, 화, 선, 차까지 두루 갖춰 오절로 불리었던 경봉스님은 「기껏 살아봐야 백년을 더 사는 사람은 드물다. 그러니 언제나 쾌활하고 낙관적인 기분으로 활기찬 생활을 해야 한다.

지금껏 생활해 온 모든 사고방식과 생활 관념에 잘못이 있으면 텅 비워 버리고 바르고 참되고 활발한 산 정신으로 살아가야한다」라고 말씀하셨다. 1982년 7월 17일 「야반삼경에 대문 빗장을 만져 보거라」하시며 열반에 들었다.

경봉스님이 입적 할 당시, 이 지역에는 가뭄이 발생하여 농사를 짓는 데 큰 어려움을 있었다. 그러나 다비를 마친 후에 갑자기 하늘에서 비가 내리기 시작하여 가뭄이 해소되었다고 한다.

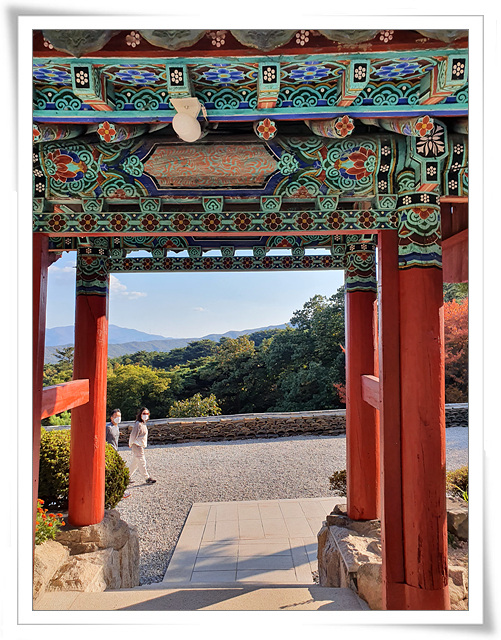

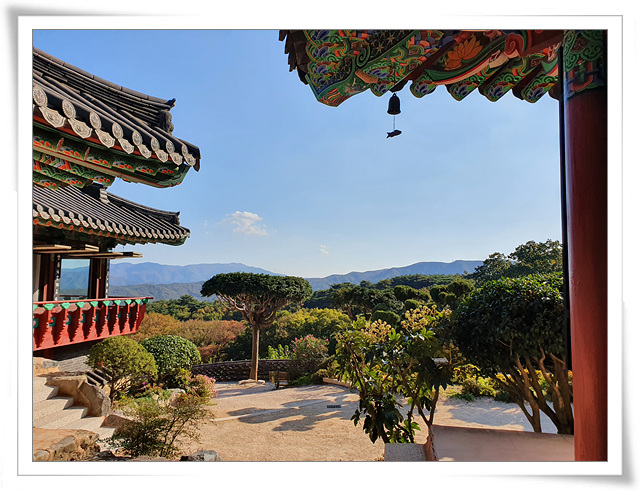

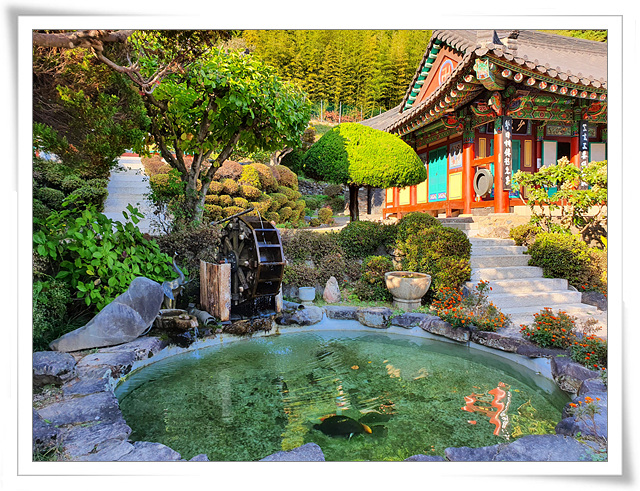

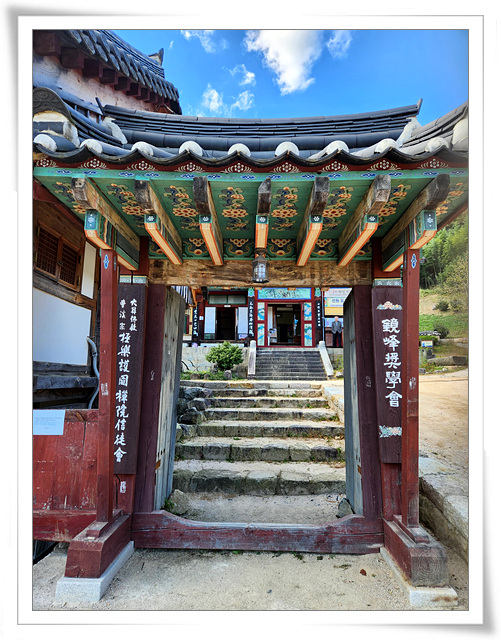

극락암의 핫 플레이스가 2곳이 있다. 하나가 극락영지와 홍예로 이곳은 사진촬영하려는 젊은이들이 많이 찾는다. 사계절이 제각각 아름다운 모습을 갖추고 있다. 다른 하나는 단하각(丹荷閣)으로 소원성취를 위해 찾는 중장년층이 발길이 끊이지 않는다.

극락암은 1344년(충혜왕 복위 5)에 창건됐으며, 창건자는 알려지지 않았다. 임진왜란 때 소실 된 법당들을 1758년(영조 34)에 지홍대사(智弘大師)가 중창하였다. 고종 30년(1893)에 무량수각을 중건하였다. 주요 건물로는 삼소굴(三笑窟), 무량수각, 수세전(壽世殿), 설법전(說法殿)과 영월루(暎月樓), 조사각(祖師閣)과 원광제(員光齊), 단하각(丹荷閣), 등 있다. 극락암은 수덕사 전 방장 원담스님, 은해사 전 조실 일타스님, 해인사 원로 도견스님, 화엄사 전 주지 도광스님 등 제방의 조실스님들이 모두 이곳에서 정진하는 등 한강 이남의 제일가는 호국선원이다.

극락영지는 극락암 앞 연못으로 통도팔경 중 제5경이고 영축산의 산봉과 산록의 그림자가 연못에 비친다고 하여 부르는 이름이다. 연못과 담장이 넝쿨 로 감싸인 홍예는 주위 환경과 조화를 이루고 있다. 봄에는 한그루의 벚나무에서 꽃이 피고, 여름에는 수련 꽃이 만발하고 가을이면 단풍 물든 영축산이 잠기고 겨울이면 맑은 하늘 구름이 노닐고 가는 곳이다. 극락영지의 조성연대는 알 수 없으나 홍교(虹橋)인 극락교는 극락세상으로 가기 위해 건너는 다리로 경봉스님이 71세 때인 1962년 만들었다.

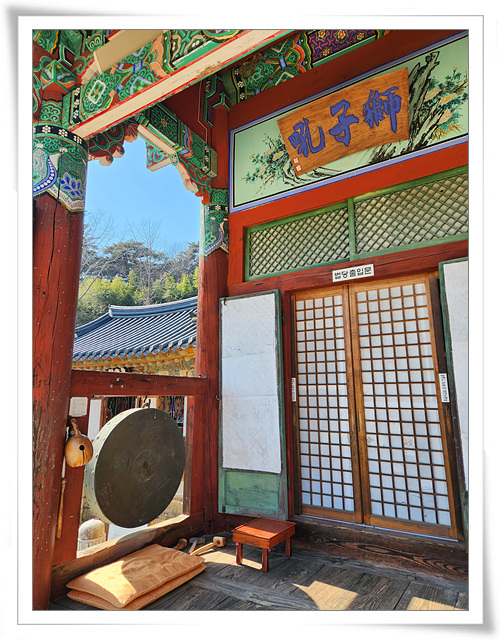

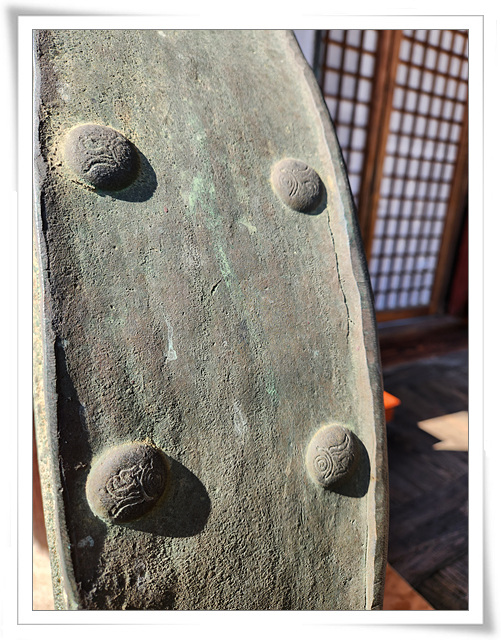

극락암에는 조선 말기에 제작된 지름 85.5~85.8㎝ 크기의 청동반자(靑銅飯子)가 있다. 옆면에 반원형의 고리 두 개가 붙어 있어 반자를 고정시키고 있고 범어[梵語] ‘옴’자를 돋을새김(음각)의 새겨 총 44개의 ‘옴’ 자 원형문으로 2열 배열하여 새겨져 있다. 일반적으로 서방 정토에 극락하기를 바라는 마음에서 「옴마니반메훔」를 육자대명주(六字大明呪)라 하여 여섯 자를 새기고 있다.

앞면 중앙에는 돋을새김의 태극원문 당좌(撞座)가 있고 오른쪽 방향에는 ‘대황제폐하만만세(大皇帝陛下萬萬歲)’, ‘순비저하수제년(淳妃邸下壽齊年)’, ‘영친왕저하수제년(英親王邸下壽齊年)’ 왼쪽 방향에는 ‘황태자전하천천세(皇太子殿下千千歲)’, ‘황태자비전하수제년(皇太子妃殿下壽齊年)’이라는 글이 주조되어 있다. 이를 통해 제작시기와 대한제국 황실의 수복(壽福)과 안녕을 기원하기 위하여 제작되었음을 알 수 있다. 뒷면에는 직경 65㎝ 크기의 구멍이 뚫려 있다.

설법전(說法殿)이자 영월루(暎月樓)는 법회장소이며 달그림자가 비치는 모습을 즐기는 누각으로 정면 5칸 측면 2칸의 맞배지붕 건물로 광무3년(1899)에 건축되었고 1967년 경봉스님 때 단청을 하였다. 설법전 현판과 주련은 경봉스님 글씨이고 영월루 현판은 석재 서병오 글씨이며 정법안장(正法眼藏)은 청남 오제봉의 글씨이다.

수세전(壽世殿)은 인간의 수명과 길흉화복을 관장하는 도교의 칠성신앙이 불교화한 것으로 1820년 대 양산 군수가 왕명을 받들어 고종 황실의 명복이나 황족의 무병장수를 기원할 목적으로 세운 정면3칸 측면2칸의 팔작지붕의 건물이다. 1967년 7월 경봉스님이 단청 보수를 하였다.

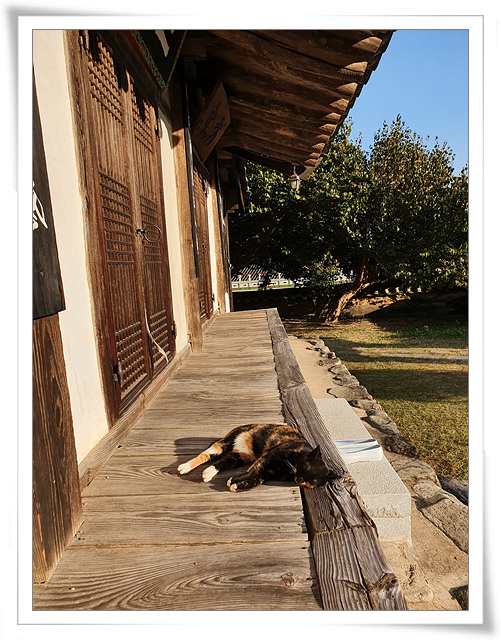

삼소굴(三笑窟)은 맞배지붕에 정면 4칸, 측면 2칸의 건물로 경봉스님이 36세부터 91세로 입적하기까지 50년을 생활을 했던 곳이다. 경봉스님의 영정은 불교화가 김범수가 그렸다. 본래 이 건물은 순조 31년(1831)에 영봉 스님이 토굴로 지었고 이후 영봉헌으로 불리다가 철종 6년(1855) 봉흡 스님이 보수하였다. 1927년 경봉스님이 이곳에서 득도한 후 「삼소굴」로 바뀌었고 삼소(三笑)는 깨달음의 웃음을 의미한다. 삼소굴 현판은 대구출신 팔능거사(八能居士) 석재 서병오 글씨이며 방장(方丈) 현판은 경봉스님의 글씨이다.

조사각(祖師閣)이자 원광제(員光齊)는 33분의 조사 영정을 봉안한 곳으로 정면 9칸, 측면 3칸의 맞배지붕으로 1955년 극락선원 조실이었던 경봉스님이 건립하였다. 지금은 선원으로 경봉스님의 유품을 보관하고 스님들이 수행하는 곳이다. 매년 음력 10월 30일 역대조사의 뜻을 기리는 추모대재를 봉행 할 때 일반인에게 개방한다. 현판 원광제(員光齊)는 석재 서병오의 글씨로 원광은 경봉 스님의 호이다. 호쾌대활(好快大活)은 추사 김정희, 무진장(無盡藏)은 경봉 스님 글씨이다.

단하각(丹荷閣)은 나반존자를 모신 독성각으로 정면1칸, 측면1칸의 팔작지붕으로 극락암에서 가장 작은 건물로 1955년에 경봉스님 때 지었다. 나반존자 소상(塑像)은 신상균氏 작품이다. 이곳 나반존자는 영험하다하여 주변 여러 지역에서 찾아오는 이가 많다.

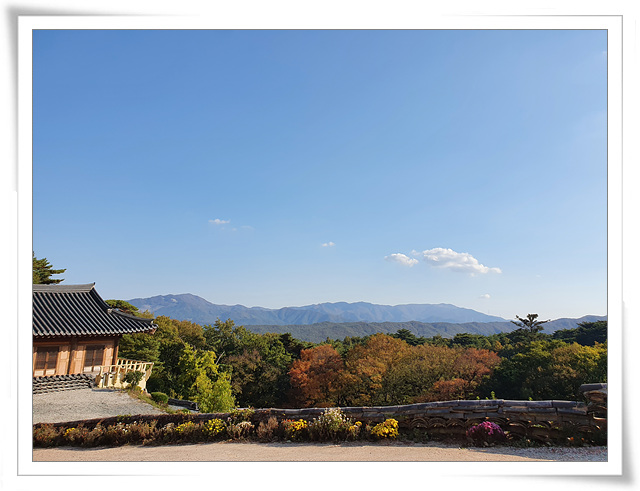

영축산(靈鷲山)은 북쪽 신불산에서 뻗어 내린 산줄기로 형성 된 산으로 취서산(鷲棲山, 鷲栖山), 축서산, 영취산으로도 불리고 양산시와 울산광역시 경계에 위치하고 있다. 가지산도립공원 內 산으로 영남 알프스 구봉 중 하나로 고도는 1,081m 이다. 산 모양이 독수리 머리같이 생겼다고 하여 영취산이고 독수리가 깃들다, 독수리가 산다하여 취서산이다. 산 이름은 인도의 영축산과 닮아 유래하였는데 본래 영축산은 인도의 옛 마가다국에 있는 산으로 삭가모니가 “법화경”을 설한 곳으로 유명하다.

『세종실록지리지』(양산)에“취서산(鷲棲山)은 군의 북쪽에 있다.”는 기록이 있어 그 이전부터 취서산으로 부른 것으로 보인다. 이후 사료에도 취서산(鷲棲山, 鷲栖山)으로 기록되었다. 하지만 통도사 일주문에는 「영축산 통도사」라고 기록되어 있어 일찍부터 영축산이라고도 부른 것을 알 수 있다. 2001년 취서산, 축서산, 영축산, 영취산 등으로 부르던 산을 영축산으로 정식 고시하였다.

'절 이야기' 카테고리의 다른 글

| 통일신라 조각 예술의 시원(始原)인 칠불암(七佛庵) 마애불상군 (0) | 2022.04.11 |

|---|---|

| 맑은 소리 울리는 경석(磬石)과 어산불영(魚山佛影)의 만어사(萬魚寺) (0) | 2022.01.27 |

| 천상의 석굴사원, 천성산(千聖山) 미타암(彌陀庵) (0) | 2021.12.26 |

| 수려한 자연 경관과 약수로 이름난 통도사 비로암(毘盧庵) (0) | 2021.11.27 |

| 일제 강점기 자원수탈 현장과 갱도 사찰 우암사 (0) | 2020.12.28 |